以巴問題的始作俑者:

決定以色列命運的一封信(圖)

作者︰李牧

這是一封決定以色列命運的信。1917年,英國外務大臣以信件形式,通知英國的猶太人領袖,英國支持猶太復國主義者返回錫安山。于是最初一批猶太移民出現在巴勒斯坦地區。

這封信,就是著名的《貝爾福宣言》。

所有這一切,要上推到遙遠的十六世紀。

奧斯曼土耳其十一世紀崛起,上演了穆斯林軍事征服的最後一幕。1453年,君士坦丁堡陷落,羅馬帝國最後的旗幟被拔掉。1516年,土耳其人戰領敘利亞,次年佔領埃及,夾在其間的巴勒斯坦自然落入其手。此時,距猶太人被羅馬帝國的武力逐離耶路撒冷已有一千五百年,這塊人類最古老的文明土地上演了多幕戲劇。

奧斯曼土耳其並沒有改變巴勒斯坦的阿拉伯化,大家都是信真主的人。

19世紀末,做為對排猶主義的反抗,猶太復國主義運動在歐洲正式形成。1897年成立了世界猶太復國主義運動,一再要求奧斯曼土耳其允許在巴勒斯坦出現一個猶太居民團體。注意,不是國家。

土耳其人當時正在為境內烽火遍地的民族主義運動頭痛,立即拒絕了猶太人。英國人則建議猶太人在東非的烏干達建立一個居留地,當時烏干達是英國的勢力範圍。猶太人拒絕了,因為沒有錫安山的猶太復國主義是不可想像的。錫安山在耶路撒冷,是猶太民族文化的象征。注意三點,一是到此時為止,猶太人連個集中居留地都沒有,後來猶太人稱這一歷史時期為“二千年大流散”。二是猶太人在二千年大流散以後,依然不忘錫安山,並決心回去。三是猶太人有在世界其他地區重建國家的可能,但他們不想這樣做。

奧斯曼後來衰落,第一次世界大戰又錯誤的加入同盟國作戰,于是協約國在中東得手,巴勒斯坦成為英國托管地。阿拉伯人在戰爭期間反抗土耳其人,做為回報,英國人同意阿拉伯人獨立——巴勒斯坦阿拉伯人的好日開始了嗎?

英國人是同意阿拉伯人獨立,但當時猶太人在各國政壇的影響已經非常大,大到誰想取得第一次世界大戰勝利誰就得爭取猶太人支持的程度——今天依然如此。既然在戰爭中不讓猶太人回到耶路撒冷的奧斯曼成了同盟國一方,猶太復國主義者就拼命做英美等國的工作,並大見成效。他們不僅影響了英國主要領導人,英國主要領導人還希望通過對本國猶太人的支持,獲得俄、美等國有影響的猶太人勢力的支持。英國甚至擔心,如果自己讓步小了,德國和土耳其與猶太人合作,英國會吃虧。于是英國開始做出與自己允許阿拉伯獨立這一外交政策相抵觸的決定。

1917年11月2日英國外務大臣貝爾福致信英國猶太人領袖羅斯柴爾德勛爵,宣布英國支持猶太復國主義者在巴勒斯坦建立猶太人“民族家園”,條件是不傷害當地已有民族的公民權利和信仰權利。

《貝爾福宣言》極短,是封百字便函。但就這樣一封信,徹底改變了歷史。英國以國家形式,協助猶太人大規模返回巴勒斯坦。提醒一點︰貝爾福宣言很重要,但當時的世界霸主英國人僅僅是讓猶太人在巴勒斯坦建立“民族家園”。以色列建國,要等到二戰結束,由當時強大的美國人支持。

最初返回巴勒斯坦的猶太人是受歡迎的,他們帶去的知識和財富優化了當地的社會結構。猶太人恢復肥力耗盡的土地,建立工業和醫療設施。但移民洪流出現時,阿拉伯人傻了,他們發現——我在自己的土地上,怎麼成了外人?這些猶太人的宗教/習俗/語言,完全不同!還在1930年代,大規模的民族沖突就出現了,阿拉伯人組織了幾次起義——巴以血債,不是今天才出現的。

不久二戰開始,英國人什麼都顧上不了,那個“不傷害當地已有民族的公民權利和信仰權利”的空話,原本也不認真,因為英國人在巴勒斯坦托管條例中有“協助猶太人秘密移居”的內容。

1919年,巴勒斯坦猶太人總人數是6500人,以後猶太移民日增,1933年以後年移入數萬,至1939年達到45萬人。今天以色列猶太人口六百萬。

二戰結束後,英美不僅公開支持猶太人大規模移居中巴勒斯坦,還全力促使聯合國通過了支持以色列建國的181號決議案。決議案分給了以色列一半多一點的地方,後來以色列把這一半多一點兒變成了全部。

現在討論的以土地換和平,是指以色列在巴勒斯坦劃出兩小塊地方,一塊是加沙一塊是杰里科,交給巴勒斯坦阿拉伯人。順便說一下,杰里科是人類最古老的城市,有上萬年的歷史。中東這地方,隨便翻塊石頭,都有人類祖先的足跡。

巴勒斯坦的一切都改變了。猶太人經過二千年的流散終于回到夢想之地,他們不會再放棄。

可以說,沒有哪一個民族能夠像猶太人那樣,能夠在二千年的顛覆流亡維護自己民族和宗教的特性,從苦難中汲取力量並重新站立起來,且為人類貢獻數不清的精神和物質財富。我兩周前寫過一篇有關英國戲劇大師哈羅德‧品特的文章,他就是一個猶太人。在別的民族,他會是代表人物,但在猶太人的歷史精英中,他只能排個二、三流。

我真的很佩服猶太人,這個民族,化不可能為神奇。(李牧)

"紅色女間諜"骨灰由台送回大陸

墓碑只刻3個字

周末報

她曾被謝冰瑩稱為“中國最有前途的女作家”,她犧牲時年僅28歲。

如花的年齡,她忍辱負重深入敵後,死後30多年,家人才知道她的真實身份。

在她的遺書中寫著這樣一段話:“不要帶我的遺骨回家,就讓她在台灣吧!”鐵骨錚錚,不禁讓人肅然起敬。

今年清明節前夕,記者因為一個偶然的機會在河北師範大學校報上看到這樣一則短小的報道,報道中的“她”就是蕭明華。

可是,在記者隨後的采訪中卻發現有關蕭明華的資料少之又少,由于她身份的特殊,很多知情人都對那段塵封的往事諱莫如深。記者只能通過零星的檔案和報道,才得以大致還原這位紅色女性的傳奇一生。

謹以此文,紀念共和國的無名英雄們,紀念那些信念高于生命的崢嶸歲月。

清明時節雨,紛紛寄思念……

“我願意把我的一切獻給黨”

1922年8月,蕭明華出生于浙江省嘉興縣。小學畢業後,她考入河南省立開封師範。

抗戰爆發,她隨父母輾轉到達重慶,1941年她從重慶師範學校畢業,當了小學教員。

1943年秋,蕭明華以優異成績考入白沙國立女子師範學院國文系。

抗戰勝利後,蕭明華在朋友的幫助下,在北平師院(北京師範大學的前身)繼續深造。在校期間,蕭明華踫到了在重慶就認識的教育心理學教授朱芳春。那時,朱芳春已參加了我黨的地下活動,他經常推薦給蕭明華一些革命理論書籍,啟發她的革命熱情。

此時正值解放戰爭時期,北京如火如荼的愛國學生運動給了蕭明華極大的教育和鼓舞。1947年9月,根據蕭明華的表現,組織上決定吸收她加入朱芳春領導的地下工作小組。

在有限的資料中,有這樣的一段描述:

朱芳春莊重地告訴蕭明華,做情報工作是危險的,需要的不僅是熱情,更要有堅定的意志,所以做出決定之前,你可以從容認真地考慮幾天。

蕭明華陡然立起,堅定地說:“還想什麼?!我早就想過多少遍了,請您轉告組織,我願意把我的一切獻給黨,獻給人民的革命事業,一個人能為人民的革命事業而死,就無愧于己,無愧于父母和人民的養育之恩。”

蕭明華即將畢業的時候,遠在台灣大學擔任國文系系主任的恩師台靜農先生深知蕭明華國語注音、語音應用的教學功力,幾次寫信殷切邀請蕭明華到台灣任教。

大陸解放在即,靜農先生的邀請無疑是為去台開闢新戰場提供了極好的機會。反復考慮之後,蕭明華向朱芳春道出這一設想,朱芳春立即向上級進行了匯報,黨組織很快批準了蕭明華的建議。

1948年6月中旬,蕭明華做好了赴台準備,她甚至放棄了畢業典禮。行前,她專程返回老家,探望年邁的雙親。

此時蕭明華的父親已年近耄耋,母親也早過了花甲。蕭明華滿含愧疚地對母親說:“您和爸爸為我們吃了那麼多的苦,我這個做女兒的,還沒有好好地報答你們,不會怪我吧?”

母親輕撫女兒的雙手說:“有你這樣懂事的孩子,我這個做娘的就心滿意足了。”

黎明的前夜,肩負重任的蕭明華藏起對親人、對故土的眷戀,義無反顧地遠赴海峽對面……

六次送出重要情報

初到台灣,為了工作的隱蔽,蕭明華選擇了去台灣師範學院任教,學校為她提供了一處僻靜的院落作為宿舍。接著,蕭明華又與《國語日報》社聯系好了工作。

至此,蕭明華完成了來台工作的第一步——站穩腳跟。

不久,她的領導兼老師——朱芳春,化名于非,也來到台灣,與蕭明華以夫妻名義開展地下工作。

1948年9月,他們利用台灣省政府舉辦的“社會科學研究會”,舉辦一些講習班或講座,由于非出面講課,擴大社會影響,從中考察、培養革命骨干。

在此基礎上,于非與蕭明華組建了“台灣新民主義青年聯盟”,把講習班中骨干組織起來,成立了讀書會。

此時革命形勢的發展迅猛使得一些同志非常興奮,一位同志在大學組織的合唱團中教唱《東方紅》,歌聲響徹整個校園。蕭明華得知後,耐心地做這位同志的思想工作,告誡他,越是接近勝利,越不能放松警惕,不能沖昏頭腦。

1949年4月23日,人民解放軍強渡長江佔領南京,全國解放指日可待。

6月,于非回北平向組織匯報在台工作。上級組織指示他們為配合解放軍的軍事行動,要不惜任何代價,獲取軍事情報。

任務和形勢都發生了變化,蕭明華和于非將“台新盟”轉入地下。蕭明華負責聯絡工作,並承擔情報資料的保管、整理和密寫。

此外,她還不能耽誤學校正常的教學、報社的編輯等工作,每天都要忙到深夜,本就瘦弱的蕭明華身體更加單薄。同志們勸她注意營養和休息,她莞爾一笑:“既然我們已把生命置之度外,清貧的生活和繁重的工作又算得了什麼?”

從1949年12月至1950年1月,短短兩個月,他們排除困難,六次送出重要情報,對于解放我沿海諸島,發揮了重大作用。

大陸解放後,逃到台灣的蔣介石為了穩住風雨飄搖的統治,宣布全島“戒嚴”,台灣島立刻淹沒在白色恐怖之中。

地下工作面臨空前的嚴峻考驗。

1950年2月4日,蕭明華請三哥蕭明柱到自己家中過生日,正當他們歡敘手足之情時,門外傳來敲門聲,兩個陌生人借口請于非演講,毫不客氣地走進房間。蕭明華臨危不亂,面帶微笑接待“客人”,陌生人沒有發現異狀,又沒有找到于非,只好悻悻而去。蕭明華立即關照哥哥多加小心,不管遇到什麼事不要緊張,記住“我們只是兄妹關系,其他沒有任何牽連”。

哥哥走後,蕭明華立即想辦法與于非等聯系,將已獲得的情報送走。當戰友勸她也避一避時,她搖搖頭說:“我不能動,現在情況不明,我一動就暴露了。”

兩天後的深夜,蕭明華在自己的宿舍被捕。

被捕時,她從容鎮定地在敵人眼皮底下,取下了搭在後窗外竹竿上的旗袍,發出了危險報警信號。

“姐妹們,願你們早日自由”

蕭明華被捕之初,被關押在人稱“閻羅殿”的台灣“保安司令部保安處”。

記者在一份材料中,看到這樣的記載:

“閻羅殿”里殘暴的“小鬼”們對她施以電椅、老虎凳、捆綁吊打,五天五夜不許她睡覺,妄圖使蕭明華在長時間的疲勞中失去自制力,不能進行正常的思維判斷,繼而從她縴弱的身上得到情報。蕭明華以超人的毅力和勇氣,經受了非人所能承受的煎熬。

她對暴戾狡詐的敵人鄭重地宣告:“我是一個擁護共產黨、擁護革命、支持共產黨推翻國民黨反動統治的革命者。”

一位曾在敵人看守所做勤雜工的人回憶說,他親眼看到蕭明華遭受到的酷刑,她雙手被捆吊在梁上,雖滿臉鮮血,雙手雙臂多處骨折,仍然堅強不屈,昏去醒來,也只是對那行刑的獄卒輕蔑地一笑。

在這個年輕縴弱的女性面前,這位勤雜工汗顏自愧,很快找借口離開了那個魔窟。

1950年11月7日夜,“軍法處”看守所辦公室的燈光又亮了。難友們都知道,那是敵人在為第二天的處決做準備,她們從看守對蕭明華的惡劣態度,預感到她們喜愛的明姐將要遠離。

難友們緊緊地圍在蕭明華身邊,低聲哽咽著。蕭明華明白難友們不舍的心思和情誼,她緩緩地站起來,走到窗邊看一眼不遠處的燈光,又坐在自己的鋪位邊,微笑著說:“我早有準備。不要緊,大家干自己的事情吧!”

她拿出離開家時母親送的黃楊木梳,因受暴刑,手指骨折,她早已不能自己梳頭,只好請一直為自己梳頭的難友小黃再梳最後一次。小黃流著眼淚,解開蕭明華又黑又粗的長辮子小心梳理起來……

蕭明華打開自己的包袱,取出李清照的詩集,請難友小廖為大家讀《夏日絕句》:“生當做人杰,死亦為鬼雄。至今思項羽,不肯過江東。”剛烈的詩句,伴著難友們的低聲抽泣,縈繞在牢房中。

11月8日凌晨,黑暗的牢房門打開了。

蕭明華沉靜地站起來,整理好頭發和衣裝,同難友們告別:“永別了,姐妹們,願你們早日自由!”她高昂著頭站在戒備森嚴的軍警中,听完“軍事法庭”的“宣判”之後,她平靜地坐下,從容不迫拿起筆,留下了給親人的最後囑托……

隨後,蕭明華被凶惡的敵人綁上汽車,押往馬場町刑場。在刑場的沙丘旁,執行的憲兵令她跪下,一向溫和縴弱的蕭明華突然掙脫兩個憲兵的挾持,奮力奔向沙丘頂,昂首高呼口號……

槍聲響起,年僅28歲的蕭明華倒在了沙丘頂上,雙眸圓睜。

我與華姑

-本報記者 周 益

在北京師範大學為紀念百年校慶而出版的《北師大英烈傳》中,有一段蕭明華烈士的生平簡介,這是關于她的為數不多的公開資料。在這個簡介中,記者了解到蕭明華是父母最寶貝的幼女,在十五六歲時就成了家中的小主人,全家人都對她言听計從……這些跟她最後走上革命道路有什麼關系?她的家人現在身居何處?采訪中一個偶然的機會,記者了解到曾有一個人為蕭明華烈士寫過傳記,而他就是蕭明華的大佷子蕭穆(原名蕭宏志)。蕭穆是八一電影制片廠前廠長,少將軍餃,曾組織拍攝了《大決戰》等多部革命軍事巨片。

4月1日,年近八旬的蕭穆將軍在家中告訴記者,他至今還保留著蕭明華烈士與他的最後一次通信,在這封信中,除了對親人的噓寒問暖,最重要的是“華姑堅定了我走上革命道路的決心”。

她是祖父的掌上明珠

在關于蕭穆的介紹中,記者看到他的祖籍是廣東省潮陽縣(今潮陽市)歧北墟宅美村,那為什麼蕭明華和他都會出生在浙江嘉興呢?

蕭穆告訴記者,清末,潮陽縣就已經是一個著名的華僑縣,因為地少人多,很多人不得不到外地去謀生存,有的去了海外,有的則投靠各地的同鄉會。

“我的祖父蕭子山就是在那個時候去上海的,離開家鄉時身上只帶了8塊銀元。”蕭穆說,“到上海後依然發現生活難以為繼,祖父就把家搬到了離上海很近的浙江嘉興,在那里做過雜工、廚師、水果商販,最後經營手工織襪作坊,生活才漸漸安定起來。”

蕭穆的父輩均出生于嘉興,他的父親是家中老大。因為自己沒什麼文化,蕭子山全力供自己的孩子讀書。

“除了一個叔叔和長年患病的大姑,包括我父親在內的父輩大都讀到了大學。”蕭穆說,“蕭明華是祖父最小的女兒,從小聰明伶俐,是祖父的掌上明珠,家里人都叫她‘華寶’。”

抗戰爆發時,蕭子山的織襪作坊已經在帝國主義大型工業的擠壓下破產,為避戰火不做亡國奴,蕭家歷經千辛萬苦,舉家遷往大後方重慶。

“我的父親擔負起了養家糊口的責任,華姑的學業其實是我父親支持下完成的,因為她只比我大7歲,所以我們之間的關系非常要好。”蕭穆說,“小時候的很多事我都不記得了,只知道當年中學開學時就是華姑送我去的。”

1941年蕭明華從重慶師範學校畢業,因為成績優秀,被學校選送到在青木關舉辦的國語師資訓練班,學習國語注音符號的應用和教學。

“蕭明華國語注音符號學得很好,甚至能用國語注音符號寫文章,這就為她日後的經歷埋下了伏筆。”蕭穆說。

根據當時的規定,中級師範畢業生必須任教兩年方可繼續深造。1943年秋,蕭明華在當了兩年小學教員後以優異成績考入白沙國立女子師範學院國文系。雖然四川白沙是個小城鎮,但抗戰期間,這里薈萃了許多著名專家、學者,如許壽裳、台靜農、李霽野、魏建功等。

蕭穆說:“因為華姑的成績非常優秀,給台靜農等學者留下了深刻的印象。”

江上遇險,沉著冷靜不讓須眉

抗戰勝利後,蕭家又開始跟著回遷,途中在長江上發生的一件事讓蕭穆至今記憶猶新。

因為找了關系,蕭家坐的是新式的江河號鐵殼輪船,起初一路倒也悠閑,全家有說有笑。當輪船行駛到巫山縣附近的時候,迎面來了一艘國民黨的運糧船,船上有荷槍實彈的押運士兵。因為那段水路江面狹窄,水流湍急,那艘運糧船被水流帶偏了航道,兩船眼看著就要相撞。

因為雙方的速度都很快,而運糧船是木船,相撞後吃虧的肯定是它。運糧船上的士兵急忙向輪船開槍,逼迫輪船轉向。槍聲一響,船上人都驚惶失措,亂成一團。

“就在全家慌亂的時候,小姑卻異常冷靜,連忙囑咐大家不要亂動。最後,我們的輪船因為躲避那運糧船而觸礁擱淺,因為之前有小姑的安撫,我們家人才沒有在船體傾斜時受傷。”蕭穆說,“接著,小姑又指揮我和表妹組成生力軍,把全家安全送到岸上,祖母就是她背著上岸的。當別的人家在為丟失的財物而大呼小叫的時候,我們家竟然一點沒有損失。”

等全家安全上岸後,蕭明華帶著蕭穆到巫山縣城中找好旅館,直到深夜,一家人終于狼狽不堪地安頓了下來。

“我當時又累又困,在旅館外找到個竹椅就坐下睡著了。但是不一會兒,小姑過來叫醒我,說屋外露水重,晚上容易著涼,要我進屋去睡。睡眼惺忪中,我看到小姑依然在忙里忙外。”蕭穆說,“她的沉著冷靜給我留下了深刻印象。”

一家人回到南京後,蕭穆的祖父希望落葉歸根,回潮陽老家去住,蕭穆的父親因為工作的緣故離不開南京。于是,送父母回老家的重任又落到了才24歲的蕭明華身上。

“華姑把祖父送回潮陽後,就立即去了北京讀書,想不到當時的分別竟然成了永別。”蕭穆說。

歸來兮

當蕭明華去北京讀書後,蕭穆只能通過書信與華姑聯系,學習、生活、理想,他都願意跟她交流。在華姑的來信中,蕭穆得知蕭明華畢業後,應恩師台靜農先生的邀請,將去台灣工作。

蕭穆說:“台灣因長期在日本帝國主義的統治下,強制將‘日語’定為‘國語’,當地居民一般講閩南話和客家話,語言不能相通。抗戰勝利後,台灣回歸祖國,語言就成為一個大問題。我小姑在父母的燻陶下會說潮州話,而潮州話跟閩南話比較接近。為了在台灣推廣國語,有著語言優勢的小姑就成了合適的赴台人選。 ”

“小姑到台灣後,我和她依然保持通信,有時候她還會寄照片回來。有一次她寄回一張與男人的合影,信上說這是他們的結婚照,我們一向知道她獨立自主,所以家人都祝福她。”蕭穆說,“後來我們才知道,她其實沒有結婚,那張照片其實是三個人的合影,她的身邊還有一個人,但被她剪去了。”

“我和小姑的最後一次通信是在1949年,我的信是在南京解放前寄出的,她的回信是南京解放後來的,之後我們就不能再通信了。”蕭穆說,“我在寫給小姑的信中,談了自己對前途的迷茫。小姑在回信時大大地鼓勵了我,她特別支持我去參加革命。于是,收到信不久,我就參加了解放軍。”

1951年,遠在重慶的叔叔突然叫蕭穆和父母去重慶一聚。“我們到了以後,才知道叔叔是要告訴我們,華姑去年被國民黨槍殺了。”蕭穆說完,沉默了很長時間。

“到了上世紀80年代,組織上追認華姑為革命烈士。”蕭穆說,“這時,我們家才知道華姑去台灣是做情報工作的,直到被捕的最後一刻還向同志們發出了警報。她的戰友和同事,同時也是我叔叔的好朋友朱芳春老師告訴我,他當時正是收到警報才幸免遇難。”

“後來,她骨灰被送回了內地,被安葬在了八寶山革命烈士公墓,她的墓碑上的字是朱老題的,墓碑的背面沒有寫她的生平,”蕭穆說,“只有三個字……”

這三個字是——“歸來兮”!

暗夜哭聲

-本報記者 李 誠

20世紀50年代,台灣一片白色恐怖,國民黨當局軍事法庭受理的政治案件有29407件,受難人大概有14萬人。蕭明華烈士犧牲所引發的案件被台灣當局稱作“于非案”,除了蕭明華壯烈犧牲外,還牽扯進了很多平民。

台灣導演洪維健今年58歲。他曾是雲集秦漢、劉若英等眾多影星拍攝的電影《南京大屠殺》的編劇,1950年因為“于非案”,他的父親洪世鼎、母親朱瑜受到牽連,雙雙被逮捕入獄。

被逮捕的時候,洪世鼎28歲,朱瑜24歲,他們新婚僅僅四個月,而洪維健還在媽媽的肚子里,出生後就被母親帶在獄中生活。

2008年4月1日,記者聯系上了洪維健導演。回憶起當年往事,他唏噓不已,他說:“母親告訴我,當時她和蕭明華關在一起。1950年11月8日,也就是我出生前22天,一大早蕭明華身赴刑場,母親听後,飽受驚嚇不能自已。”

“有史以來最大的匪諜案”

為了紀念他和家人的這段親身經歷,2003年,洪維健拍了一部紀錄片,取名為《暗夜哭聲》。

洪維健告訴記者:“這部紀錄片以我母親囚禁10年,父親坐牢13年的經歷,還包括我在牢里出生,陪母親坐牢5年的痛苦感受,把台灣人民當年的悲情傷痛,作了最徹底的一系列控訴。”

在這部紀錄片里,洪維健從父母的被捕,引出了當年轟動台灣省的“于非案”。

洪維健說:“于非案一開始是1950年調查局接到情報,在台灣省新店文山中學發現赤色刊物。當時調查局就懷疑和《國語日報》編輯于非有關聯,隨即展開大規模的抓人。”

“于非在‘台灣社會處’還開設過心理學的講座,後來只要是參加過講座的,都被牽扯進去,我父母就是其中之一。”洪維健說。

在他執導的《暗夜哭聲》開頭,有這樣的一段獨白:

“事情要從我父母親被捕入獄講起,1950年5月22日我母親被捕入獄,3天後5月25日我父親跟著被捕,他們牽涉的案子叫作‘于非匪諜案’,全案一共有15個人被抓,3個半月後9月5日判刑確定。

“于非的‘妻子’蕭明華,還有3個鐵路局員工,被判定意圖非法顛覆‘政府’,所以都處死刑。其他的人被判刑10、13、15年不等。”

“11月8日槍決蕭明華四人還只是前奏。”洪維健說,“後來又是大規模的抓人,1951年6月28日,‘國防部政治部’主任蔣經國主持召開了中外記者會,宣布偵破了有史以來最大的匪諜案。報紙上說抓到了106人,但判決書上列名為57個人,19人在記者會召開的第二天就被執行死刑,其他38人的刑期長短不一。”

洪維健把台灣省的1950年,稱之為“人人自危的白色恐怖時期”。

“多少母親,長夜哭泣”

“‘于非案’是典型的冤案。”時至今日,洪維健還是很氣憤,“它毀了多少善良的百姓,毀了多少和睦的家庭。”

洪維健說他也是案件的受害者之一。

“我的外婆,因為女兒和女婿才結婚四個月,就突然失蹤——被捕入獄,她到處哭喊著求援,不到三個月就哭瞎了右眼。

“母親懷著我入獄,5個多月後,保外就醫生下我,然後因為需要哺乳,我又回到牢里。一歲以後,母親轉移監獄,我回到外婆身邊,直到六歲又把我送回去跟著母親,前後在牢里待了5年。

“獄里生活苦不堪言,失去自由不說,飯菜都非常地難咽,我在里面就這樣度過了童年。”

洪維健的父母分別于1960和1963年出獄。

“即使出來後,父母還是飽受歧視。”洪維健說,“不停地被當地管區的警員騷擾,他們還借機亂拿家中財物;逢年過節,父母還要送禮或送紅包來籠絡那些警察,以求得平靜生活……”

這種影響甚至擴展到了下一代,洪維健在學生時期,就因為父母有坐牢的案底,“害怕被發現,過得非常不愉快”。

洪維健把“這段慘痛的經歷”,都忠實記錄在紀錄片《暗夜哭聲》中。

他在片子里還提到,綠島(台灣當局用來關押犯人的一個小島)將軍岩西側的人權紀念碑刻上了作家柏楊的詩:“在那個時代,多少母親,為她們囚禁在這個島上的孩子,長夜哭泣。”

|

|

| | | |  | 先说一下这个不伦不类的题目吧。圣诞期间去旧金山玩了三天半,应该算是浮光掠影。但我在那里及回来后,都有着莫名的心潮起伏,不明白为什么。直到昨天看到quinster的摄影作品《捕梦手》,心里一动。我方才惊觉那个相识三天的城市其实勾起了我的梦幻。飘渺的思绪是写不出来的,写了也就没有意思了,就让我记下匆匆的足迹吧。

我以前说自己喜欢旅行,但被人“挑战” :只看到你在城市里逛,那叫“旅行”吗?你有过背着背包在野地里独行数日的经历吗?确实,我不是backpacker,我喜欢大自然,但总是浅尝辙止。我更喜欢在陌生的繁忙城市里徜佯,擦肩而过的人流让我有梦游的感觉;我也喜欢在街边小歇、在深巷徘徊,看当地人忙忙碌碌,让我感到亲切。我喜欢那种不知身在何处的感觉,好像自己跳了出去在看自己行走于陌生的人群中。

旧金山就是这样一个我向往已久、并让我满意而归的地方。三天里一直在城市里走,看了很多耳熟能详的景点,更享受的是自己的思绪,一直在飘、一直在飘,从来没有在这么短的时间里闪回这么多的人和事,感觉心里有一个马达,一直在转、一直在转……

圣诞当天,坐着早班飞机从圣地亚哥飞旧金山,静悄悄的机场让人精神气爽。下了飞机,在Union Square旁边的旅馆放下行李,就直奔唐人街。吃上了第一拨的早茶,真幸福啊!

忠孝任爱,信义和平。值得我们永记于心。

之后的每一天清晨,都是从Sears’ Fine Food这个著名的Swedish pancake店开始。我向来是重视早餐的人,这个店里的选择太丰富了,店堂布置也非常典雅,描花的瓷餐具赏心悦目。美中不足的是服务生态度欠佳,也许太忙了,顾不上笑脸盈盈了。

每天都要在寒风中排队才得以入门。

说了半天还没有看到金门大桥,来一张口袋相机的“作品”吧。做狗狗也最好生在旧金山,可以饱览美景。

人鸟对峙。(这个摄影师大概在等待大鸟展翅的瞬间吧?我等了一会儿,想就是等到了,口袋相机也照不下来啊。要是再把鸟儿吓跑了,大师该和我急了,就悄悄开溜了。)

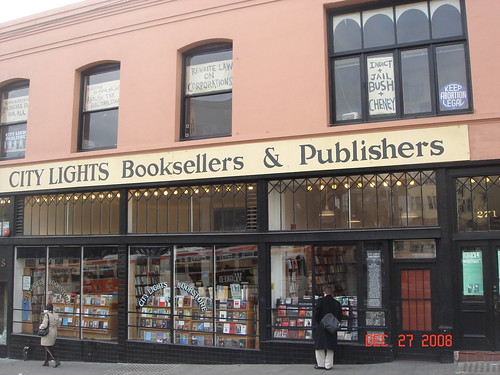

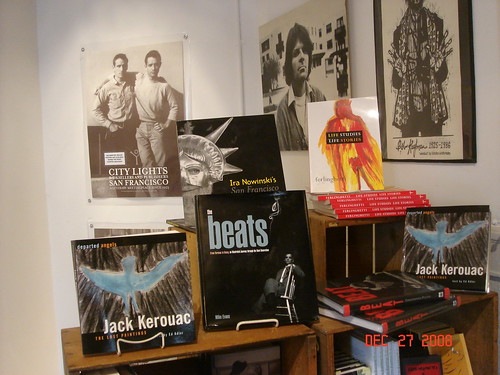

去旧金山之前,热心的同事B拿着旅行手册和我go over所有的景点,并给我一些tips。他问我最想去哪里,我说:大桥是’must see’,还有City Lights bookstore。他问我:你们大学时代也看Jack Kerouac、Allen Ginsberg、Gary Snyder吗?我告诉他,我是来美国后才看的,那时我已经年过三十了。我还告诉他,我即使赶上那个时代、或是在二十岁热情飞扬的时候看这些书,我也不会亲自追寻那样的生活。他们和他们的时代、他们诗化的语言、他们不羁的生活,对于我,是一个icon、一个隐隐的梦幻而已。B是一个不苟言笑、循规蹈距的人,但他走遍北美,并独自去过23次欧洲,我想,他明白人的多面性,我把那个书店视为Mecca,他应该不会笑话我叶公好龙。

City Lights bookstore每天从上午十点开到午夜。我在那里消磨了许多时光。

书店很大,可以找到一切自由思潮的、左翼的、各个流派、各个时代、各个国家的作品。二楼是专门的”Beat Literature” section.

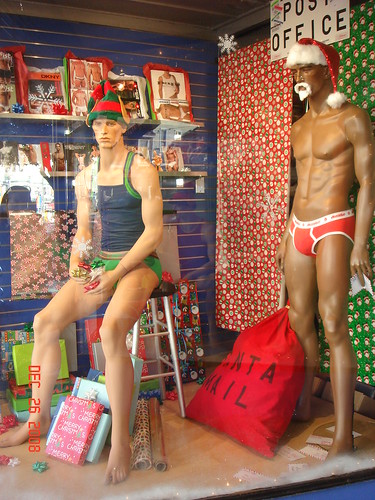

彩虹旗飘扬的Castro当然也去了。在纽约也有格林威治村、东村,但感觉Castro更加friendly,街边的小小咖啡馆非常温馨,坐在那里看他们不同的生活,很有意思。

Castro的橱窗,特色不言自明。对于同性感情,我个人欣赏并保持的态度是:Straight but not narrow.

Haight-Ashbury也是非常喜欢的地方,或者说是意外的惊喜。原本只是去看“七姐妹” 时路过,结果很多古旧而奇特的小店让我留连了小半天。

Haight-Ashbury的街景

再来几张旅游者应该拍的片片吧。

九曲花街。可惜冬季没有什么花。

巍峨的Coit Tower

代表性的维多利亚建筑群-七姐妹(Painted Ladies)。我看到它们就脱口而出“七姐妹”,不知道确实叫这个中文名,还是我臆想出来的?

为了看七姐妹,爬坡爬得腿都快断了,当然是值得的。不过,旧金山街边无名的维多利亚建筑很多,也很好看的。

旧金山的特色的Cable car。坐了一次,体验一下而已。更喜欢的是在街上不停地走,一直走到脚下拌蒜,在街边喝杯咖啡,然后接着再出发。

渔人码头当然也去了。在Boudin这家可爱的面包店喝了海鲜浓汤。

Union Square的冰场。比起纽约洛克菲勒中心的是小多了,但人气一样很旺。

说起名店云集的Union Square,真是shopping天堂。虽然这次出了酒店,扑面而来的就是鳞次栉比的商店,我却什么也没有买,景仰自己一下。

当然,还是买了一点小纪念品。看看我的乱七八糟:四本书是在我的“Mecca” 买的(新年的愿望之一是多读书、少上网,请大家监督,呵呵)。两盒巧克力分别给儿子和朋友的儿子。小杯子送给同事的孩子,他们一家从圣地亚哥搬来的,很怀念那里。笑脸小勺和小瓷画是买给自己的纪念品。See’s的糖果是带到办公室给同事们吃的,钥匙链也是送给相熟的同事们的。我们办公室有相互送纪念品的习惯,很温暖,但有时为了买不贵重、又有特色的小礼品也挺费心的。钥匙链是简单而不会出错的选择,我用Container Store的迷你礼品袋包好,写上名字和”Greetings from SF” ,也挺不错。当然好几十份写得我手都酸了。

最后,泽西农民傻笑着向加州人民问好,向大家问好!祝我们大家新的一年美梦连连、笑口常开。

(Jan 01, 2009) | |