|

東征西伐,使唐朝疆域達到極點

自高宗顯慶初年開始,已安定多年的唐朝邊境,形勢又發生了巨大變化。西部突厥向唐朝西域侵擾,使西域少數民族不得安寧。東部與唐朝關系官切的新羅,受到高麗和白濟的包圍,頻頻向唐朝求救。武后和高宗奮太宗貞觀討伐四方之威猛,對突厥和高麗用兵。自顯慶元年(656年)至麟德元年(664年),以十年努力,使唐朝邊事大為改觀,其武功超過了貞觀之時。

這期間,是武則天為皇后輔佐高宗到垂帘聽政階段。因高宗才智平庸,加上身體多病,朝廷內外大事,“上或使皇后決之”。就是說,包括對外用兵的大事,高宗悉“委以”太后。武則天深受唐太宗的影響,內治與外武,皆不同凡響。

貞觀年間,東突厥為太宗征服,貞觀至高宗初年在塞內塞外分置六都督府和兩都護府進行管轄。但是西突厥仍稱霸西域,威脅著唐朝的西部安寧。永微二年(651年),西突厥首領阿史那賀魯擊破唐朝的射匱可汗,在碎葉自稱沙缽羅可汗,在那里設牙帳,侵擾大唐西部領域,向唐朝示威。

顯慶元年(656年),任蔥山道行軍總管的老將程知節受命討伐西突厥。擊其歌羅、處月二部,斬首千余。副總管周智度進攻騎施、處木昆等部,也取得了勝利。同年十二月,程知節又率部達鷹娑州(今新疆焉耆),前軍總管蘇定方破西突厥別部鼠尼施。然而,副大總管王文度畏敵如虎,竟矯詔“以程知節恃勇輕敵,委王文度為之節制”,從而篡奪了兵權主管,力主防守,延宕不進。后又殺死前柬投降的突厥人,分其財物,蘇定方屢勸不從。造成將士離心,無功而返。高宗、武后查得實情,把王文度治罪除名,程知節以“逗留”不進免官。

西突厥尚未平定,武后與高宗則大膽起用蘇定方為伊麗道行軍總管,再率燕然都護府任雅相等將領,再討西突厥。

蘇定方,名烈,定方為其字。冀州武邑(今河北)人,自十五歲隨父親行武,驍勇而有志。貞觀初年在唐朝名將李靖部征討突厥,屢立戰功。永徽年間晉升中郎將。前次出兵突厥,他為前軍總管,已取得勝利。當王文度殺降取物時,他說:“如果這么做,我們就成了強盜,還有什么名目再征戰殺敵啊!”而當王文度按師不進時,士兵縱終日騎在馬上不動,披著鎧甲結成陣勢,非常疲苦,許多馬匹都被凍餓而死了。他要求主動出戰,向程知節說:“出師就是為了討伐敵人的,今天卻守在這里不動,如果敵人來攻就等著失敗。皇上以公為大將,怎么能讓副將說了算呢?請逮捕王文度,飛表上奏。”[《新唐書》,卷111,《蘇定方傳》。]但程知節了沒有聽從他的意見。

武后與高宗調查得知了前方將帥的表現,才特受蘇定方為主帥,再度出師征討西突厥的。

蘇定方果然不負所望,以他的勇氣、謀略和智慧,取得了討伐西突厥的重大軍事勝利。當他率領大軍近逼西突厥時,沙缽羅傾其全軍而迎,擁有十萬軍隊。大兵在今天的額爾齊斯河的西岸列陣,綿亙十里。蘇定方自為前驅,只率精兵萬余靠近了敵營。沙缽羅自以為兵超蘇定方十倍之數,乃長馳直進,企圖圍殲唐軍。蘇定方令步兵據南原,槍刺盡向外,待敵深入而擊,自率騎兵在北原列陣候敵。

沙缽羅欺定方兵寡,揮軍攻南原的步兵陣地。而几次沖擊,蘇定方布置的步兵陣地堅如磐石。蘇定方看見敵軍氣餒了,便率騎兵向敵陣沖鋒。其軍隊無不奮勇爭先,敵軍擋不住唐軍的攻勢,大潰而逃。蘇定方揮師全力追擊,趕了三十里,斬獲數萬人。第二天繼續進攻,西突厥軍隊和群眾紛紛投降,沙缽羅僅率數百騎西竄。

蘇定方兵進伊犁河西部的邪羅斯川,迫追沙缽羅。此時北風疾吹,大雪紛飛,很快平地積雪二尺。諸將請求雪晴再追擊敵人主帥,蘇定方則說:“敵人正恃大雪相阻,必以為我軍不能前時,一定會在附近休整。我軍正好借機猛進,必要擒拿敵首。如等待天晴,敵人也會遠竄,想擒獲就困難了。吃些苦頭,建立大功的時候到了!”于是揮軍踏雪速行,所到之處,突厥紛紛投降。到了雙河,離沙缽羅牙帳二百里時,蘇定方命部隊列陣推進。追不多久,正好遇見沙缽羅與殘部射獵尋食。蘇定方乘其不備,縱兵攻擊,再斬獲沙缽羅部眾數萬,沙缽羅再度逃走。不久,即被投降唐軍的土人執送唐營,西突厥宣告滅亡。沙缽羅可汗被押送長安,為高宗免死封官,病死于長安。

高宗、武后命于西突厥故地天山北路建北庭都護府,統轄昆陵、濛池二都護和二十三個都督府。龍朔二年(661年)在天山南路分置十六個都督府,及八十州,一百一十個縣,軍府一百二十六個,皆隸屬安西都都府。

這次對西突厥的用兵,是貞觀以后,高宗朝取得的首次軍事勝利。從而解除了西突厥在唐朝西境的威脅,恢復了唐朝在西域的統治地位,對鞏固西部邊聯,維護國家統一,發展中原和西域各民族的經濟文化交流,發展商業流通,起到了積極作用。

在大唐東部的朝鮮半島上,是高麗、百濟和新羅的三國鼎立。新羅與唐朝關系密切,卻受到高麗和百濟的聯合進攻,唐太宗晚年曾欽征高麗,但卻無功而返。

顯慶三年(658年)高麗、百濟奪新羅三十三城,形勢危急,向唐朝求救。高宗、武后遣營州都督程名振和中郎將薛仁貴往攻高麗。

薛仁貴是中國家喻戶曉的唐朝將領,他跨海征東的故事被編成小說和戲劇,千年來一直流傳,為人欣賞。他是絳州尤門(今山西河津)人,家貧。太宗欽征遼東時,他只身投軍于張士貴營。在征遼東的戰爭中,薛仁貴曾身穿白衣,首先登上城門,所向披靡,大軍乘勢進攻,乃獲大勝。唐太宗遠遠望見薛仁貴登城戰斗的情景,大為驚嘆。特命引見,賞賜甚丰,立即提拔為游擊將軍,后加封右領軍中郎將,這就是《薛仁貴征東》小說中“白袍小將”的情節。被作者編得十分離奇,只能說明人民敬仰為祖爭光的英雄,若以史實論,就中足為征了。

永徽五年(660年)潤四月,高宗宿在萬年宮,丁丑那天下大雨,午夜山洪暴發,沖突玄武門。守城士兵被滔滔洪水驚嚇,丟下城門不管,四處奔逃。薛仁貴登上城門一邊高呼宮內避水,一邊說:“如今皇上都危急了,臣子還能怕死嗎?”高宗從夢中驚醒,登高避水,方得平安無事。高宗、武昭儀稱贊薛仁貴忠勇,更加推重他。

顯慶年間薛仁貴從偏師隨營州都督再度“征東”,雖屢有戰功,但功勞最大者仍是蘇定方等將領。

顯慶五年(660年)。百濟攻新羅,高宗、武后詔令薛仁貴等與戰,兩軍在橫山大戰,打敗了高麗大將溫沙門,取得了勝利。而唐軍主力十萬由神邱道行軍大總管統帶,討伐百濟。蘇定方于同年八月在山東城山渡海至朝鮮半島,與百濟軍隊戰于熊津江口,大敗百濟軍。蘇定方揮師追擊,直抵其都城固麻。兩軍又于城下大戰,百濟全軍敗績,百濟王義慈與太子隆逃至固麻以北的一個小城。蘇定方追至城下,迫其五部、三十七郡部眾全部投降,唐朝在百濟置熊津等五個都督府。

蘇定方押著義慈父子獻俘于朝廷。同年十一月戊戌,高宗、武后登上則天門接受俘虜,又當場釋放,表現了赫赫的大國風度。使唐太宗征服朝鮮半島的愿望初步得到實現。

龍朔元年(661年)三月,高宗在勝利的沖動下想效法父皇,親征高麗。此時,高麗軍隊包圍了郎將劉仁愿留守的原百濟都城。武后見高宗身體太差,勸阻欽征,連當時的戰事,也由武后親自布置指揮了。派檢校劉仁軌率部入朝,往救劉仁愿。

劉仁軌是唐初宿儒名將,博學多才。戰前他發出誓言:“此去掃平東夷,頒大唐正朔於海表!”入朝迅速解了劉仁愿之圍,于熊津口結陣。隨后,西路軍主帥蘇定方率軍入朝,連戰皆捷,遂圍平壤。高麗統帥蓋蘇文率數萬軍隊堅守鴨綠江,與唐軍任雅相等軍交戰,曾敗高麗軍。但因任雅相病歿軍中,蘇定方久圍平壤不下,武后再命回師。僅留劉仁軌、劉仁愿駐守熊津口。

尤朔二年七月,百濟殘軍再叛,并向日軍請表援軍進攻仁軌、仁愿軍。兩軍戰于白江,四戰唐軍皆勝,燒毀日本戰船四百艘,百濟同日本聯軍大敗,仁愿歸國。仁軌在百濟統計戶口、恢復生產,立唐社稷。百濟人大悅,全境各安其業。仁軌率士卒在百濟屯田,積糧備戰,准備經略高麗。

與此同時,西路回紇乘唐用兵朝鮮而犯西北邊疆。武后與高宗商后派武衛大將軍薛仁貴等出兵征討,仁貴仍驍勇異常。兩軍交鋒,他騎在馬上張弓近逼敵軍大營,向敵人前軍將校發射,連發連中。敵軍喪膽后退,仁貴揮軍追趕,兩萬余敵軍盡被逼下峭壁摔死。軍中唱曰:“將軍三箭定天山,壯士長歌入漢關。”[《資治通鑑》,卷200,龍朔二年三月。]

回紇部平,唐朝在其部立云中、安北都護府。仁貴班師回朝,武則天親自接見了他。后仁貴再度出師高麗,被武則天授威衛大將軍,加封平陽郡公。

乾封元年(666年)五月,高麗統帥蓋蘇文死,內部發生變亂。武后認為這是平定朝鮮的大好機會,便派兵東征。經過選擇,乃派契苾何力、龐同善、高侃、薛仁貴等几位大將軍,各帶人馬,分路進發,決定一舉平定。

李勣已是76歲的老將,他也決定在有生之年為國立最后一功。他率部直抵高麗之新城,此城乃高麗西部重要舉事據點。他命軍隊登上城廂高山,俯瞰發箭,城守軍官懼怕,開城投降。隨后催軍急進,連下高麗十六城。薛仁貴在這些城鎮的攻占中尤為驍勇,戰功卓著。

總章元年(668年)二月,薛仁貴僅率三千人馬進攻扶余城,與該城守軍萬余人大戰,一戰大大捷,周圍四十余城聞薛仁貴之名,盡開城請降。

李勣聞之,派隨軍侍御史賈言貴向京告捷。武后和高宗問戰事情況,要言忠說:“高麗必平。”問曰:“卿何以知之?”對曰:“隋煬帝樂征而不克者,人心離怒也。先帝東征而不克者,高麗未有釁也。”還說,如今國家富強,陛下聖明,將帥盡力,高麗內亂,所以克高麗的日子不會長了。武后和高宗問軍中諸將的情況,對曰:“薛仁貴勇冠三軍﹔龐同善雖不善斗,而將軍嚴整﹔高侃勤儉自處,忠果有謀﹔契苾何力沈毅能斷雖顧忌前,而有統御之才﹔然夙夜小心,忘身憂國,皆莫及李勣也。”[《資治通鑑》,卷201,總章元年二月。]高宗和武后聽了,深信其言。從賈言忠的分析,可以看到武后、高宗知人善任,對將領的調度甚為得當,這是當時取得軍事勝利的關鍵。

扶余等城下,李勣揮諸軍包圍平壤。月余,敵軍無力再戰,遂開城投降。

總章元年十月,唐軍勝利回長安。十二月,高宗、武后在龍首山的含元殿舉行了受降儀式,赦免了高麗王高藏等君臣,并封授了唐官。高麗五部、六十九萬戶,分置九個都督府、四十二州、一百個縣,以安東都護府統轄。

第二年十二月,老將李勣病故,享年79歲。臨終前他說:“我十余歲作賊,是逢人必殺的無賴賊﹔十四五歲是難當賊,不高興就殺人﹔十七八歲是佳賊,臨陣才殺人﹔二十歲是大將軍,用兵救人不死。”[《資治通鑑》,卷101,總章二年十二月。]

李勣也是人們熟悉的隋唐人物,他原名徐懋功。幼時與李密、王伯當等人起事反隋,后投唐為李淵賜姓,遂名李勣。用他自己的話說,從一個盜賊官至宰相,七八十歲挂帥平定高麗,功高蓋世。既死,詔令以特殊功勛陪葬于太宗昭陵,封其墳丘如陰山、鐵山、烏德鞬山的模樣,紀念他挂帥遠征的大戰役。

朝鮮平定僅二年,西部烽煙又起。咸亨元年(670年)夏四月,葉蕃攻陷西域十八州。時稱“二聖”的高宗、武后派薛仁貴、阿史那道真和郭侍封率西征。

吐蕃與文成公主的歷史國人無不知曉。那是貞觀八年(634年)的事,當時吐蕃王松贊干布統一吐蕃各部,建都城于“邏那城”,即今拉薩市。松贊干布遣使納貢向大唐求婚,太宗送文成公主與吐蕃和親,松贊干布為文成公主筑城,建宮殿。自此以后,唐、土關系密切起來。高宗永徽年間,文成公主派使至大唐,要求高宗派遣養蠶繅絲、造酒、制造紙墨等工匠,得到許可。

時過不久,則向唐朝西部邊區進犯,迫唐朝再度用兵西北。

薛仁貴率大軍先行,輜重隨后。唐軍在積石河口大敗吐蕃兵,但軍需輜后果全部被吐蕃奪走,只好退守待援。唐軍失去軍需糧草,無力作戰,被吐蕃大軍打敗,几乎全軍覆沒,只得與吐蕃妥協,率殘兵東歸。薛仁貴、郭待封等主將皆被除名。

儀鳳元年(676年)八月,吐蕃又犯疊州(今甘肅迭部縣),時稱天皇、天后的高宗和武則天令宰相劉仁軌出師,但受朝中李敬玄掣肘,則以李代劉前往。李敬玄毫不知兵,與敵兵初戰即潰,在危機關頭,賴百濟降將黑齒常之率數百人襲擊敵軍后路,方使唐兵得救。

永隆元年(680年)七月,吐蕃再次進犯。被提為武衛將軍的黑齒常之在河源擊敗之。高宗武后再提他為河源軍經略大使。他在河源一帶屯田,并建烽火台戌所70余座,以防吐蕃。吐蕃頗畏黑齒,竟不敢進犯河源。

總之,在武則天輔佐高宗的時代,東西征戰,軍事上基本取得勝利,大唐聲威高漲,邊疆得以保衛。在四境建立四大都護府,并擴大了貞觀年間所置的一個都護府的疆域。這五個都護府是:

(一)單于都護府。麟德元年(664年)由云中都護府改置。治所在云中城,統轄區突厥數部,相當今天的內蒙、陰山、河套地區。

﹛﹛(媼)假陲飲誘葬﹝軞梒啋爛(664爛)离﹝場笥婓ㄛ牮詢璨﹜?檅跪窒﹝昹賽阨ㄛ陲祫陳珅控窒ㄛ鰍控萋漆﹝綴懂笥垀痄祫賽碩眳陔傑﹝

(三)安北都護府。總章二年(670年)置。轄治約今蒙古、俄西伯利亞南部一帶,統管磧北鐵勒諸部。

(四)安南都護府。調露元年(679年)置。治所在宋平(今越南河內)。

(五)安西都護府。貞觀十四年(640年)置。治所西(今新疆吐魯番東高昌故城),統安西四鎮。顯慶、龍朔年間(661-663年),唐軍平定西突厥,轄區擴大至今阿爾泰山西至咸海及蔥嶺的東西各部的諸城邦國。咸亨元年(670年),治所移至碎葉城。

武則天臨朝后,最初起年四境無事。自垂拱三年(687年)突厥、吐蕃、契丹先后犯邊。女皇武則天借雄厚的國力和多年處理邊境戰爭的經驗,調兵遣將,逐一平服,使邊境復歸平靜。

先是突厥部于垂拱三年(687年)犯昌平、朔州等地,武則天命左右鷹揚大將軍黑齒常之和李多祚討伐。二將皆為智勇雙全的少數民族老將軍,在朔州大破亂軍,突厥軍隊退走漠北。

長壽元年(692年),吐蕃再起。武則天派武威軍總管王孝杰、武衛大將軍阿史那忠節率兵擊之。王孝杰也是一位久經戰場的老將,他連敗吐蕃犯邊之軍,恢復了戰前的西部邊疆形勢。

其間,唐朝東北邊族契丹強盛起來,當西部邊患平息后,威脅唐朝的便是契丹族。太宗貞觀年間,契丹臣服大唐。

萬歲通天元年(696年),大唐營州(今遼寧錦州市)都督趙文翙施行暴政,虐待臣服大唐的契丹酋長,激起邊事。這年五月,契丹松漠都督李盡忠、歸誠州刺史孫萬榮攻陷營州,殺死趙文翙。李盡忠自稱無上可汗,占據營州。以李萬榮為前鋒,四處攻掠,數日間有兵數萬,進軍檀州。

武則天聞警即派鷹揚衛將軍曹仁師、右金吾衛大將軍張玄遇、左威衛大將軍李多祚等二十八將討之。

但是,唐朝大軍未及對陣已中奸計大敗。契丹破營州后把俘獲的官兵囚在地牢里,然后派人告訴俘囚:“我們是契丹軍士的家屬,已飢寒難活,待官兵一到就投降大唐。”征討軍將到時,又把這些俘囚放出來,告訴說:“養你們無糧,殺你們不忍,放你們回去吧!”俘囚們回至幽州向唐朝官佐說:“契丹糧食奇缺,人心思降。”各路降領信以為真,乃輕騎驅行,爭先恐后。兵至黃獐后,又有契丹老弱兵迎降。唐兵更加急行。結果中了埋伏,騎兵被絆索絆倒,將卒死者填滿山谷。生擒右金吾大將軍張玄遇、司農卿麻仁節。契丹軍又迫令張玄遇在假文件上署名,派人給后軍總管燕匪石等。催他們急行軍趕往營州。結果,唐軍再度中伏,致使全軍覆沒。

武則天聞報大怒。他下令:“天下系囚及庶士家奴驍勇者,官償其值,發以擊契丹!”[《資治通鑑》,卷205,萬歲通天元年九月。]令山東近邊各州置武騎團兵。其意思是廣泛征庥兵員,發動近離戰場地區的民眾,組織抗契丹的軍隊,堅決消滅契丹叛軍。

并任命同州刺史武攸宜為右武衛大將軍,任清邊道行軍大總管﹔以英勇善戰的王孝杰為清邊道行軍總管﹔右拾遺陳子昂為攸宜府參謀。集中了十八萬大軍討伐契丹。

與此同時,契丹又進攻崇州,龍山軍副使許欽寂戰敗被擒。契丹軍再圍安東都護府城,逼迫許欽寂勸降,欽寂向城中的安東都護裴玄珪大聲喊:“契丹狂賊,滅在朝夕,裴公要鼓勵將士殺賊守城以全忠節啊!”契丹人便把他殺死在城下。

因契丹反叛,吐蕃和突厥也活躍起來,形勢復雜而緊迫。突厥酋長黑啜請武則天收他為子,為他的女兒向大唐求婚,并要求歸還河西的降產,答應這些條就率部為大唐討伐契丹。武則天就授他左衛大將軍、遷善可汗。而吐蕃向大唐提出種種條件,傷及國體,則被拒絕。

這年十月,契丹叛首李盡忠死了,孫萬榮代領其眾。默啜乘機襲擊松漠,俘虜了李盡忠和孫萬榮的家屬。武則天拜默啜為頡跌施大單于、立功報國可汗。

孫萬榮則列加窮凶極惡,便收拾余眾,向河北進攻。于是,先攻陷冀州(今河北冀縣),殺刺史陳寶積和官吏人民數千,既攻瀛州(今河北保定)。河北震動,紛紛逃散。形勢極為凶險。武則天想起了被貶為彭譯令的狄仁杰來,便下詔起用為魏州(今河北大名)刺史。前刺史。獨孤思庄為防契丹進攻,正在組織老百姓運土搬石,修筑城壘,緊急備戰。狄仁杰到任后,便下令解散,讓百姓回家各安其業。守將們不理解,狄仁杰說:“賊猶在遠,何煩如是!萬一賊來,吾自當之。”官民人等,人心頓安。契丹人聞狄仁杰之名,竟不戰自退。百姓們都編出歌來頌揚他,立碑紀念他的功德。武則天又令狄仁杰為幽州(今北京市)都督,抵御契丹的進攻。

被貶為原州司馬的婁師德也被起用,都是用來抵御契丹的。

決戰時機到來了。神功元年(697年)三月,助工則天命王孝杰率17萬大軍進攻契丹軍,與孫萬榮在東硤石谷大戰。契丹被打得大敗而逃,王孝杰督兵緊追不舍。行至絕險的山嶺上,契丹軍回兵再戰。王孝杰的后軍蘇宏暉竟然自亂其陣,棄甲逃走。王孝杰兵力單薄,被契丹人馬迫上懸崖,墜谷而死,兵將也死亡殆盡。

武則天聞此軍情,派使者至軍中斬蘇宏暉,但使者尚未到達,蘇宏暉又立了戰功,得免其死。武則天追贈王孝杰的官爵。

武則天愈憤契丹人的叛惡行徑,再派大軍前往討伐。

孫萬榮攻破王孝杰軍后,在柳城西北方400里處依險筑新城,留下部隊防守,自引精兵攻幽州。此時,默啜得到了武則天的賞賜,發兵攻襲契丹的新城,圍城三日而破之。盡俘其眾,獲其財物而還。孫萬榮正與唐軍對峙,聞新城被毀,后備盡失,大為恐慌。唐前軍總管張九節乘勢攻擊,孫萬榮大敗,逃至潞水。息于林下嘆曰:“今欲歸唐,罪已大。歸突厥亦死,歸新羅亦死。將安之乎!”當時隨行的只有几個家奴了。見他窮途末路,便把他殺死,向唐朝投降。自此,契丹叛亂才被平息。

此后,邊疆雖仍煙塵不絕,但大規模的戰事未再發生。直到她遜位之前,又置北庭都護府于庭州,這是武則天為撫邊安疆設置的第五個都護府。有唐一代,總計設置了六大都護府,武則天就設置了五個。對太宗設置的安西都護府,也擴大了轄區范圍。這說明,女皇的武功在歷史上也是卓著的。

本文摘自《出軌的歷史》 作者:馬東玉 出版社:團結出版社

來源:書摘

| 孔子周游列國為何先奔衛? 沒分到祭肉很失望

2009/03/26 | |

“孔子與衛──客居十載第二故鄉”系列之一 周游列國首站奔衛

公元前497年,孔子與弟子一行數十人,自魯抵達衛都帝丘(今濮陽),開始了長達14年周游列國的政治生涯。

衛國商代已有,周滅商后,衛成周的姬姓封國。西周時,衛國統治中心在淇縣、浚縣一帶。公元前629年,衛成公遷都帝丘﹔公元前241年,衛元君遷都野王(今沁陽)﹔戰國時期,因衛都帝丘位于濮水之陽,更名為濮陽﹔公元前209年,秦二世廢衛君為庶人,衛國滅亡。衛曾四徙其都,共歷800余年,是秦統一后名義上仍存在的諸侯國。

孔子周游列國,第一站選在帝丘。“衛都帝丘今已無存,它早在西漢晚期就被黃河水淹沒,深埋于地下,直至2005年,才因高城遺址的發掘,露出冰山一角。”濮陽市文史專家李中義先生道。

2009年3月9日,記者抵達濮陽,尋覓湮沒已久的衛都帝丘。

從濮陽縣城南行大約10公里,記者抵達五星鄉高城村,這是個不起眼的小村,靜臥于平坦、開闊的黃河故道上。該村老支書高自海把我們帶到村南,指著一片青青的曠野說:“這就是原來發掘高城遺址的地方,早已回填了。”

2005年4月,河南省文物考古研究所和濮陽市文物保管所,對高城遺址四面城牆進行鑽探和試掘,當時開挖了4條探溝。“發掘時正遇濮陽市50年一遇的大洪水,工地發掘的探方全部成了水坑。”參與發掘的村民高奎生講。后來只好打眼井排水,發掘困難,探溝都沒發掘到底,最深探溝也只發掘了兩米夯土。

自2005年4月至2006年5月,發掘工作暫告一段落,發掘結果是:初步探明該遺址為一處面積約916萬平方米的古城址。

這座城,城址平面形狀大致為長方形,保存高度6~9米,城牆基礎寬約70米,頂部寬20~30米,城牆外有一周城壕,北牆長約2420米,東牆長約3790米,西牆長3986米,南牆長2361米。古城址四面城牆頂部被4~5米厚的唐宋和明代淤沙層所覆蓋,城壕和城內文化層被漢代厚6~8米的淤土層所疊壓。

帝丘是個大城,據專家推測,它應是被西漢晚期一次黃河特大洪水沖毀淤埋。專家們因此設想,它既然是一次性地被洪水深埋于地下十几米,當時街道、宮殿布局會不會保存較好?將來發掘中會不會有驚世發現?能否為衛國歷史研究提供更多資料?這一切,還都是未知數。

916萬平方米的高城遺址之上,現在散落著13個村庄,一派北方鄉村恬淡氣象。深埋于鄉村之下的帝丘城,當年孔子抵達時,是什么樣子呢?孔子周游列國第一站,為何選擇衛?他曾對衛國抱著何等希望呢?

這一切,都要從頭講起。

為何離魯奔衛?

孔子在魯國從政,以司寇身份代理相事,干得有聲有色,公元前498年,孔子策划的一個重要事件“墮三都”不幸失敗,這改變了孔子為政的命運。

原來春秋中后期,魯國有三種政治勢力,一是魯定公代表的公室,二是“三桓”代表的貴族,三是家臣勢力。魯定公受制于“三桓”,“三桓”又受制于家臣。魯定公希望削弱“三桓”,“三桓”希望打擊家臣。孔子就想利用這種矛盾,拆毀“三桓”家臣據以叛亂的三個城堡,并借此抑制“三桓”。但計划失敗,孔子和魯定公遭受打擊。“三桓”對孔子有了戒心,聯合對付孔子和魯定公,再度把持國政。

第二年,即公元前497年,齊國送來歌舞美女80人,駿馬120匹,誘使魯國君臣沉湎于聲色犬馬之中。魯定公由此不問朝政,怠于國事。

子路看到這種情況,勸孔子辭職,一走了之。孔子心存幻想,堅持再等等看。因為馬上就是郊祭的日子,如果郊祭后仍能按“禮”的規定,把祭肉分給大夫,孔子還打算留下來。

結果讓孔子非常失望,他沒有分到祭肉。孔子是個通達的人,深知“合則留不合則去”,于是率領眾弟子辭官別魯。臨行之際,孔子以獨特方式表達了對魯國的留戀與熱愛:“遲遲吾行也,去父母國之道也。”一步九回頭,遲遲不肯離去。

孔子要離開魯國,他不能東向去齊國,因為“夾谷之會”時孔子觸犯了齊景公,“齊贈女樂”的事又大大激怒了孔子。向西奔衛,是他和弟子們認真商議決定的。

“魯、衛是兄弟之國,衛國政治平穩,文化上有鄭衛之音,經濟上陶衛并稱,都比較發達。”濮陽市文史專家孫德萱先生講。

何為兄弟之國呢?衛國是魯國近鄰,與魯國同為姬姓國家。魯國為周公之后,衛國是康叔之后,周公、康叔都是周文王的兒子,兩國是名副其實的兄弟之國。

衛國又有孔子好友蘧伯玉,他是衛國大夫,一生侍奉衛國三公(獻公、襄公、靈公),以賢德聞名于諸侯。孔子與他相交甚厚,此前曾多次入住其家。

孔子選擇衛國,與他的多位學生是衛國人也有一定關系。他的得意門生子夏、子貢都是衛國人,還有一些較知名弟子,如句井疆、琴牢、顏仇由等也是衛國人。顏仇由是子路妻兄,已在衛國做官。這些人在衛國有廣泛的社會關系,他們的稱揚,使孔子在衛國的知名度不亞于在魯國。子路就很積極主張到衛國去,因為除了顏仇由外,他還有個連襟彌子瑕是衛靈公的寵臣。子路認為,可以通過蘧伯玉、顏仇由、彌子瑕等人,和衛靈公建立聯系,很可能得到重用。

此外,衛國還有史魚、公子荊、公叔發等一批不錯的大臣,是孔子比較欣賞的。去衛國之前,孔子要么認識要么已久聞其名。

公叔發,即公叔文子,孔子認為他是個不苟言笑,不義不取的人。他死后以“文”為謚。有一次子路問老師,公叔發為啥能以“文”為謚?孔子說,他“敏而好學,不恥下問,是以謂之文也”。孔子認為公叔發擔當得起這個“謚號”。

孔子奔衛,是滿懷希望的。但令他始料不及的是,他竟先后在衛國待了10年,使衛國變成了他的“第二故鄉”。

初入衛境行路教徒

孔子帶弟子取道西行,几天后就進入衛國邊境,他們先來到衛國的一個小集鎮上,孔子舉目四望,看到土地肥沃,人口稠密,深感意外:“原來衛國很繁華呀,小集鎮上也有很多人。”

孔子為什么會意外呢?因為當時衛國是小國,公元前659年衛文公執政時,齊桓公曾率各諸侯國士兵幫他興建宮室,這就是《定之方中》一詩所歌頌的內容。孔子認為,衛國雖經衛文公治理,逐漸強盛起來,但在當時諸侯爭霸的形勢下,仍是受人憐憫的小國。因此,他看到衛國小集鎮人口稠密,心情開始變好。

弟子們看到老師高興,也都興奮起來。弟子冉求正專心地為老師駕車,聽到孔子之語,回過頭問:“老師,人口已經很多了,下一步怎么辦呢?”孔子說:“想辦法使他們富裕起來。”冉求再問:“富裕之后,又該怎么辦呢?”“開辦學堂,教育他們。”

孔子主張對民眾實施教化,但教育必須有物質基礎,他主張先富后教,這與管仲所講的“倉廩實而知禮節”、“凡治國之道,必先富民”是同一道理。孟子、荀子也都繼續發揮了這一主張。孟子說:“樂歲終年苦,凶年不免于死亡,此惟救死而恐不瞻,奚暇治禮儀哉?”意思是好年景老百姓日子還過得苦巴巴的,壞年頭連活命都難。活下去尚且不容易,哪有閑工夫學習禮儀呢?

孔子與冉求說得高興,便開始針對冉求的特點進行啟發式教學。冉求聰明穩重,也有從政才能,只是學習不刻苦。孔子說道:“求呀,我不是生而知之者,是通過學習才獲得了知識。”

冉求辯解:“老師,不是我不喜歡你的學問,是我太笨,沒力量學好。”

孔子說:“假如真是力量不夠,走到半路便走不動了,在我看來,眼下你卻像是還沒向前走呢!”這句話擊中了要害,冉求有所醒悟。他默然走了一陣,又問:“老師,你此次被迫離開魯國,難道沒有怨恨嗎?”

孔子嘆道:“此番出走,是我自己的主意,我不怨天尤人,凡事要多責備自己,少責備別人。這樣怨恨就沒有了。不然,怨恨會越積越深。我誰也不怨恨啊!”話雖如此,孔子已是語帶酸楚。

子貢跑到老師車旁,說:“老師,我們歇會吧。”孔子同意。子貢扶老師下車,問道:“老師,你此番離開魯國,打算怎么辦?”孔子說:“作為一個君子,應做到國有道鼎力相助,國無道則遠避他鄉。人生在世,必有所追求,不可昏昏然度春秋,茫茫然無所適從。我所追求的最高目標是去奸佞,除邪惡,平欺詐,息戰爭,恢復周公禮制,實現天下為公。我此番離開父母之邦,就是去尋求實現理想的途徑呀。對于一個無所追求、不知自己怎么辦的人,我對他也不知怎么辦了。”

冉耕一向少言寡語,聽到這兒問道:“君子和小人有何區別呢?”

孔子聽到一向沉默的冉耕同學發問,很高興,說:“君子嚴于律己,寬以待人﹔小人則寬以待己,嚴于律人。”閔損也跑來問道:“老師,君子對待事業應持什么態度呢?”

孔子說:“君子對于事業,以合乎時宜為原則,用謙遜言論談論它,

用誠實態度對待它,依照禮制實行它。”子路問:“君子也有怨恨嗎?”孔子道:“君子擔心的是自己沒本事,不怨恨別人不了解自己。”子路聞言詫異。孔子又補充道:“若說君子也有怨恨,那就是無所建樹,空忙一生,不被人們稱頌。”

朝見靈公話不投機

孔子來到帝丘,子路帶著大家,來到妻兄顏仇由(又名顏庚、顏濁鄒)的家。顏仇由稟告衛靈公。衛靈公大喜,認為孔子是名揚天下的聖人,此來定可為衛國效力。

衛靈公接見孔子,問:“你在魯國拿多少薪水?”孔子說:“奉粟六萬。”即六萬小斗,合漢代兩千石。衛靈公很爽快:“我也給你這么多。”

待遇不錯,但衛靈公對孔子的真正來意尚不了解,并不給他官職。衛靈公問孔子:“夫子在魯國為大司寇,棄官不做,不知作何打算?”

孔子說:“丘以為,人生在世,不必為無職位發愁,應該為無任職的本領發愁。我不擔心別人不了解自己,我所追求的是真理,朝聞道,夕死可矣。”

衛靈公說:“衛國自先祖文公大治以來,歷經六代,始終未能強盛,我年事已高,仍有圖強之心,用何方法可使國家強盛?”孔子用心聽著,覺得衛靈公口氣雖大,但似乎毫無信心,便含蓄地說:“君子對于天下的事情,沒規定必須怎樣辦,也沒規定不准怎樣辦,怎樣恰當便怎么辦好了。”衛靈公似懂非懂。孔子感到話不投機。

雖不能“為政”,孔子在衛國過得還不錯,他一方面多與賢者交往,一方面教導眾弟子,并不寂寞。

不久,衛國發生了公叔戌叛逃事件。公孫戌是衛國大夫公叔文子的兒子,公叔文子死后,公孫戌繼承了父親的爵位。文子在衛國聲望極高,“富而能臣”、“富而不驕”,可是他的兒子卻既富且驕,靈公很煩他。公叔戌與他的同伙一起密謀,准備除掉衛靈公夫人南子及同黨,被南子發現,于是衛靈公驅逐了公叔戌及其同黨。公叔戌先逃到他的采邑蒲(今河南長垣),企圖頑抗,后又逃到魯國,他的同黨趙陽逃到宋國。

孔子到衛國后,出于對公叔文子的尊重,曾和弟子一起采集過他的言論事跡,和公叔戌也有交往。公叔戌被驅逐后,孔子與他的關系引起衛靈公的猜疑,衛靈公派了個心腹到孔子師徒住處,察看他們是否有勾結。這種情況下,孔子決定離開衛國,到陳國去試一試。

公元前497年年底,孔子和眾弟子離開僅待了10個月的衛國,取道南下陳國。

記者盛夏文

| 慈禧棺內珍寶世界之最: 遭盜墓拋尸全身長白毛(圖)

2009/03/25 |

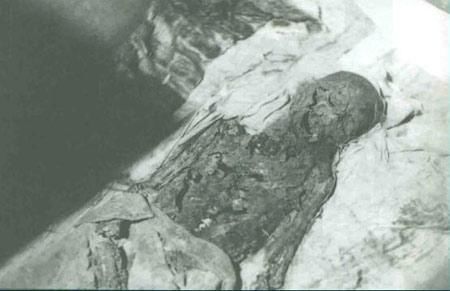

太后慈禧出土的恐怖景象,當年的風光已經不再,死后不過是一堆黃土。

“老佛爺”慈禧不僅在生前有許多奇特的經歷,而且在她死后還有更令人難以置信的遭遇:慈禧的遺體在長達76年的時間里,先后三次殮入同一口棺內,遺體至今仍保存完整。

第一次入棺:1908年死后第二天慈禧被殮入棺

飛揚跋扈,一改再改陵制

同治5年,咸丰帝的定陵完工。按清制,他的兩位皇后慈安、慈禧的陵墓只可在定陵附近選址,并只能建一座皇后陵。當時便定下給兩位皇太后建一座陵,棺槨并排奉安。慈禧看了奏折很生氣:“哪個陵里葬兩個太后,連妃園寢的妃子還都各自為券,這不是明著欺負我們姐妹?”承修大臣們只好提出,仿照雙妃園寢的樣式,在陵的后院東西并排各建寶城、寶頂、下建地宮。

不料,慈禧逼問道:“我們是兩個太妃嗎?誰說我們就不配一人建一陵?”這是再次打破陵制,但誰敢不聽?于是,同治12年三月初九清明節,18歲的同治前往定陵,為咸丰帝行敷士禮和大饗禮后,來到附近的平頂山和菩陀山驗看風水。15日,將平頂山改名“普祥峪”,為慈安萬年吉地﹔菩陀山改“菩陀峪”,為慈禧的萬年吉地。雙陵于當年8月同時動工,于光緒5年6月同時完工,耗時6年,耗銀500多萬兩。

三大殿几乎拆了再建,“超級豪華”竟然壓倒紫禁城

雙陵的建制本來一樣,但慈安死后,慈禧一定要壓倒慈安的機會來了。光緒21年8月,東陵守護大臣為討好慈禧,上奏朝廷說慈禧陵因連年雨水,多有糟朽,急需修整。慈禧命親信慶親王和兵部尚書榮祿為承辦大臣。結果,陵內建筑無一不修,大殿和東西配殿都從原來的揭瓦維修改為拆后重建!此次大修工程浩大,到光緒25年已撥款150萬兩,以后的款項更是個無底之謎。中間,八國聯軍侵華使工程停頓,慈禧回京后,再次來到工地親自檢查。1908年10月18日,工程在歷時13年重修后終于完工(巧的是4天后慈禧去世)。僅三殿所用的葉子金達4592兩!陵內的丹陛石,為高浮雕加透技法雕成,圖案為“龍在下,鳳在上”。隆恩殿周圍的69塊漢白玉板處處雕成“鳳引龍追”,74根望柱頭打破歷史上一龍一鳳的格式,均為“一鳳壓兩龍”,暗示她的兩度垂帘。

光緒三十四年(1908年)十月二十二日未時三刻,慈禧走完了她74年的人生路程,撒手人寰。當天下午4時30分,掌儀司首領太監用鵝黃吉祥轎將慈禧的遺體從西苑儀鑾殿抬出,5時15分到皇極殿,放在回床上。

第二天上午8時5分,在隆裕皇太后和瑾妃的敬視下,慈禧的遺體被殮入了棺內。宣統元年(1909年)十月初四日巳時,慈禧的梓宮葬入菩陀峪定東陵地宮。

第二次入棺:1928年 遭盜墓拋尸全身長滿白毛

慈禧棺槨內的珍寶,價值在5000萬兩白銀,堪稱世界之最

慈禧隨葬的珍寶究竟有多少?他的心腹太監李連英親自參加了慈禧棺中葬寶的儀式。據他和侄子所著的《愛月軒筆記》記載:慈禧尸體入棺前,先在棺底鋪三層金絲串珠錦褥和一層珍珠,共厚一尺。頭部上首為翠荷葉﹔腳下置粉紅碧璽蓮花。頭戴珍珠鳳冠,冠上最大一顆珍珠大如雞卵,價值1千萬兩白銀。身旁放金、寶石、玉、翠雕佛爺27尊。腳下兩邊各放翡翠西瓜、甜瓜、白菜,還有寶石制成的桃、李、杏、棗200多枚。身左放玉石蓮花,身右放玉雕珊瑚樹。另外,玉石駿馬8尊,玉石18羅漢,共計700多件。葬殮完畢,又倒入四升珍珠,寶石2200塊填棺。

一棺的奇珍異寶,聚起的自然是巨禍。她閉上眼僅20年,又一位和她同樣巧取豪奪橫搶暴掘的大盜,將黑手伸向了她,并將她毀棺拋尸。

慈禧死后20年,即1928年7月4日至10日。軍閥孫殿英盜掘了乾隆帝的裕陵和慈禧陵,毀棺拋尸,掠走了全部隨葬珍寶。慈禧遺體被拋出棺外,嘴里的寶珠被摳走,上衣也被扒光了,下體僅剩一條內褲。

盜案發生后,溥儀派載澤、耆齡、寶熙等人到東陵對慈禧的遺體進行了重新安葬。載澤等人鑽進地宮,見慈禧遺體趴在棺蓋上,頭朝北,腳朝南,左手反搭在后背上。在地宮里已暴尸40多天,遺體上出現了許多斑點,長滿了白毛。

載澤等人見內棺尚完好,可以繼續使用,于是命旗婦用一塊黃綢子將慈禧遺體蓋上,將一件黃緞褥鋪在遺體一側,然后慢慢翻轉尸身,正好將遺體仰臥在黃緞褥上。只見慈禧面色灰白,兩眼深陷無珠,顴骨高隆,嘴唇有傷痕。眾人幫扶著,用如意板將慈禧遺體抬入棺內,如意板未撤出。遺體上蓋上一件黃緞被,把從地宮里拾到的慈禧生前剪下的指甲和掉的牙用黃綢子包好,放在被上。載澤又將當年得到的慈禧遺物──一件黃緞袍、一件坎肩蓋在被上,蓋上棺蓋,用漆封上棺口,重殮完畢。

第三次入棺:1984年文物局清理內棺搬出尸體

1979年2月17日,清東陵文物保管所對慈禧地宮進行了清理。因為要趕在五一節開放慈禧地宮和慈安陵地面建筑,保管所領導決定將慈禧內棺留到旅游淡季再清理。

1983年12月初,旅游已進入淡季。保管所領導決定清理慈禧內棺。12月6日,清理小組打開棺蓋后,看到一件黃緞大被把棺內蓋得嚴嚴實實,被上蓋著兩件衣服。很顯然,這是1928年載澤等人重殮時的原狀,55年來一直沒人動過。為穩妥起見,保管所領導決定先蓋上棺蓋,封閉地宮,將此事向上級匯報。

1984年1月4日,國家文物局派來了几名專家,與清東陵文物保管所組成了一個清理慈禧內棺10人小組。

第二天,清理小組依次揭取了被上的兩件衣服,發現了包著慈禧指甲和牙齒的小黃包。當將黃緞卷走后,慈禧的遺骸呈現在眼前,她的臉部及上身用黃綢包裹著,下身穿著褲子,褲子上繡滿了“壽”字,一只腳上穿著襪子。遺體仰身直臥著,頭微微左偏,右手放在腹部,左臂自然地垂于身體左側,兩眼深陷成洞,腰間扎著一條絲帶。遺體仍是完整一體的,全長153厘米。

清理小組用她身底下的如意板將遺體從棺中抬出,放在地宮的地面上。在棺內噴灑了防腐消毒藥液后,又將慈禧的遺體抬入棺內。這是她死后第三次被抬入這口棺中。然后將被、小黃包及兩件衣服完全按原樣、原位置放回。一切都恢復了原狀后,又往棺內噴灑了一遍藥液,蓋上棺蓋,封好棺蓋口,木工們將殘破的外槨修好后,套在了棺外。

如今,慈禧的遺體仍完整地躺在棺木內,保留著1928年第二次入殮時的原樣。

來源:中國經濟網 | | |