本文摘自《陳納德與陳香梅》 作者︰金光耀 石源華 團結出版社

陳納德,一名美國男人,卻在中國建立了不朽業績。陳香梅,一個中國女子,卻在美國步入了上層政界。他們雖然未能白頭偕老,但他們奮斗的一生以及他們用自己的心和情譜寫的戀歌令人回腸蕩氣。

初次相遇

19歲的陳香梅從嶺南大學畢業時,因才學出眾,已經有一家雜志社和一家晚報想聘用她了,但最後她成了中央通訊社第一位戰地女記者。她的第一項任務是寫一篇第14航空隊司令官陳納德將軍的人物專訪。

當陳香梅走進一間標有“會議室”的大房間時,里面已經坐著十幾位中國和外國的記者,清一色的男子漢。這時,會議室盡頭的一扇門輕輕打開了。記者席中有人輕輕地說了一聲:“老頭來了!”這是記者和第14航空隊的官兵送給陳納德的雅號。個頭不高的陳香梅透過前排記者的肩膀,看見一個滿頭黑發的美國將軍闊步進來,他那刻滿皺紋的臉上有一雙炯炯有神的眼楮,那件已經不新的皮夾克上嵌著兩顆銀光閃閃的將星。

記者招待會開始了,陳納德以平穩的語調說道:“下午好,先生們!”當他的目光習慣地掃視會場時,看見後排有一件醒目的陰丹士林藍旗袍,旗袍上面是一張稚氣未脫的瓜子臉,後腦還露出兩根小辮子,于是,連忙加上一句:“還有女士好!”陳香梅微笑著表示感謝。

與往常一樣,記者招待會的主要內容是陳納德介紹第14航空隊近期抗戰取得的戰果,記者們也會不時問些自己感興趣的問題。第一次采訪戰地新聞的陳香梅雖然絞盡腦汁想提一個精彩些的問題,但實際上卻完全被陳納德的話語吸引住了,直到招待會結束,她還想不出一個合適的問題。她隨著男記者們準備離開時,看見陳納德正微笑地朝她走來。陳納德先和她打招呼,然後告訴她,陳應榮最近從美國寫信給他,詢問陳靜宜的近況。陳香梅這才想起,在美國做領事官的父親認識陳納德,姐姐陳靜宜也正在第14航空隊做護士。一位威震長空的美國將軍以這種聊家常的方式和她開始了面對面的談話,陳香梅剛才還繃得緊緊的心一下子松弛下來了。于是,她用一口流利的英語與他輕松地交談起來,並愉快地接受了他一起喝茶的邀請。

離開第14航空隊司令部時,陳香梅顯得神采飛揚,步履輕捷,19歲的少女很難掩飾心中的感情。那天,姐姐陳靜宜听見陳香梅不停地調換形容詞來夸獎陳納德,就微笑著問她是否愛上了這個飛虎將軍。陳香梅連忙答道:“我只是崇敬他以及他為中國所做的事。”

友誼,還是愛情?

有了第一次采訪成功的經驗,以後的采訪就方便多了。頻繁的接觸使陳香梅對陳納德的身世和業績有了全面的了解,對他也愈發崇敬了。她把自己了解的寫下來,于是有關陳納德和第14航空隊的報道、專訪,不時刊登在昆明、重慶的報刊上。在接受采訪的過程中,陳納德對這位活潑、聰明的中國小姑娘的好感也在不斷增長。

1944年8月,日軍在豫湘桂戰役中攻陷衡陽,湘桂鐵路的終點桂林已處在日本軍隊的威脅之下,在桂林的陳香梅的4個妹妹也加入了難民的行列。這時,陳納德告訴她:“你父親給我來了電報,請我尋找你的妹妹們。我派出一支特別搜索隊前往貴州。我知道你在為她們擔憂,希望這消息能使你感到高興,安娜!”安娜,是陳香梅的英文名字。這消息使她略微寬了一點心。

陳納德派出的特別搜索隊圓滿完成了這次特別使命,陳香梅的4個妹妹坐著第14航空隊的軍車平安抵達昆明。遠在大洋彼岸的陳應榮決定把她們接往美國。陳納德的秘書很快就為陳香梅和她的4個妹妹辦好了去美國的簽證。當拿到蓋有簽證的護照和飛往印度的機票時,陳香梅的幾個妹妹都非常高興,然而,陳香梅的心中卻是另一種難以言狀的滋味。

她去向陳納德致謝並道別。這位飛虎將軍似乎看出了陳香梅的心思:“如果你不想去美國,我可以請秘書去取消你的簽證。不過,你要仔細考慮一下。”陳香梅自己明白,她其實願意留在中國。她不願生活在父親身邊,19歲的她希望自主。她喜愛記者的工作,看著自己寫下的文字不斷地變成鉛字,有一種成功的喜悅,並且感到自己應該為這場戰爭做出一些貢獻。她更願意留在陳納德的身邊,將他的工作、生活和其他一切告訴中國人民。她對他除了崇敬以外是否還有其他感情?是否像陳靜宜所說的那樣是愛上了他?此時,她自己也說不清。不過,多年以後,她在談起這段往事時承認陳納德是她留下來的一個主要原因。陳納德對陳香梅這個選擇非常高興,他也願意她在他身邊。他樂意與這位中國女記者打交道,接受她的采訪。

“我會回來的!”

1945年7月,陳納德從美國軍隊中退役了。消息一傳開,百姓們都依依不舍前來與這位曾率領“飛虎隊”英勇抗日的陳納德將軍道別,最後一個與陳納德道別的是前來采訪新聞的陳香梅。一雙粗壯有力的手和一雙縴嫩細小的手緊緊地握在一起,久久沒有松開。兩人都沒有說話,但一切又似乎盡在不言之中。不知不覺地周圍已經沒有人了。陳香梅低著頭打破了沉默:“明天我會到機場為你送行的,將軍!”

“可那里也許不是最好的道別處。”陳納德意味深長地回答。

他把手輕輕地搭在她肩上,她慢慢地抬起頭望著他。他伸出雙臂擁抱住她,彎下腰,與她熱烈地、長久地吻別。她處在從未有過的激動之中,順從地接受了這一西方式的道別。在微微的顫抖中她听見他輕聲但充滿自信的話語:“我會回來的!”

8月8日,陳納德啟程歸國。成百上千的人來到昆明巫家壩機場為這位滿載盛譽的將軍的凱旋送行。這一年的聖誕節前夕,陳納德又踏上了重返中國的旅途。

臨行前,陳納德和妻子內爾辦妥了離婚手續。由于戰爭,他們分居8年,一旦重聚,卻發現彼此間已經無法共同生活了。

與第一次來中國時一樣,陳納德首先抵達上海。他剛走下飛機的舷梯,就有一群記者圍上前來,他在記者中看到了前來歡迎和采訪新聞的陳香梅。數月不見,陳香梅身上的陰丹士林藍旗袍已經換成了漂亮的上海時裝,顯得光彩照人。陳納德隔著老遠就大聲喊著:“安娜!安娜!”他伸出手,她也伸出手,兩雙手又緊緊地握在一起了。剎那間,陳納德似乎覺得他此行就是為了她而來的。

山盟海誓

抗日戰爭勝利後,陳香梅成為中央通訊社駐上海的記者。剛到上海,陳香梅的工作並不輕松,每天要寫許多新聞稿。好在她對采訪和寫作已駕輕就熟,總能在規定的時間內交差,寫出的稿子也常常得到同行的贊許。她住在外公的家中,每天只管上班,不用再愁食宿。

1945年聖誕節後的第二天,陳香梅坐在辦公室里。她機械地翻閱著桌上來自美國的電訊稿,這是她到上海後養成的習慣。翻著、翻著,一條簡短的美聯社電訊躍入她的眼簾:克萊爾‧陳納德少將已在舊金山搭機前往上海。她的心猛地直跳,幾個月來她所期待的就是這一消息,因為她一直記著他離華前的那句話:“我會回來的!”

幾天後,陳香梅以中央通訊社記者的身份前往江灣機場。社里交給她的任務是采訪重返中國的陳納德將軍。這是她到上海後接受的最為愉快的任務。

當陳納德從飛機的舷梯上快步走下時,陳香梅和其他記者一起圍了上去。陳納德從記者群中一眼就看到了陳香梅,大聲招呼著,上前與她握手。從大後方來的記者們會心一笑,他們都知道飛虎將軍與這位女記者的關系非同一般。當然,陳香梅並沒有因重逢的喜悅而忘了公差,她以記者的身份向陳納德提了幾個問題,只是陳納德不願在大庭廣眾面前泄露此次重返中國的真實動機。第二天,中央通訊社發了一條陳納德抵滬的消息。

離開江灣機場前,陳納德悄悄地邀陳香梅當晚一起出去吃飯,陳香梅十分樂意接受了這一邀請,她也很想單獨和他在一起,敘敘別後衷腸。

夜幕降臨時,他們倆來到了南京路上的國際飯店,這是上海當時最高的建築物,有24層樓。國際飯店有兩個餐廳,一個是在4層樓的西餐廳,一個是在14層樓的中餐廳。他們進了中餐廳,陳納德知道陳香梅喜歡吃粵菜,回美國幾個月了,他也想品嘗一下正宗的中國菜。

侍者擺上酒菜後,陳納德和陳香梅為小別重逢互相敬酒。隨後,他兩眼看著她,鄭重地說道:“安娜,我有重要的事情告訴你。我已經是一個自由人了。”

這突如其來的話語使她一驚:“你的意思是你和你的太太……”

“對!我們離婚了,因為我們早就各自生活在不同的世界里。”說著,他的手伸過桌子,一把握住陳香梅的手,急促地說:“現在我可以告訴你,而且我想你也一定知道,我愛你,我要你嫁給我。”

陳納德的話使陳香梅頭昏目眩。盡管她崇敬他,或者說她在心靈深處已不知不覺地愛上了這位美國將軍,但眼前的事情畢竟來得太突然了。在毫無心理準備的情況下,一下子面對一個在年齡上是她父輩的外國人的求婚,對于一個20歲的姑娘來說,實在有些不知所措。

她避開他逼人的目光,把眼楮轉向窗外。底下,星星點點的燈光灑落在黃浦江兩岸。沉默了一會兒,她輕聲說道:“請給我一點時間,將軍,我需要時間來考慮。”

陳香梅確實需要時間認真考慮一下。她明白,陳納德在她心中已佔據著別人無可替代的地位,不知從什麼時候起,她對他的感情,已經是愛戀多于崇敬了。但面對這位美國將軍的求婚,她的心卻輕松不起來。是的,他是一位威震長空的英雄,這使許許多多中國人崇敬他,這也是她愛上他的主要原因。但他又是一個比她大35歲的外國人。如果說年齡的懸殊,常常使一個年輕姑娘在愛情面前卻步的話,那麼,在20世紀40年代的中國,嫁給一個外國人,就更需要有不顧世人非議的非凡勇氣。

陳香梅畢竟不是一個普通女子。她感覺出,陳納德將軍是在以他全部的身心愛著她,而她自己也真誠地愛他。這種超越國界的愛產生了巨大的力量,給了她勇氣和決心去沖破那堵無形的牆。陳香梅覺得,自己不應懦弱退卻。

好事多磨

雖說陳香梅做出了決定自己今後人生的重要抉擇,但她無論走到哪里,都是一片非議和忠告聲。陳香梅承受著沉重的壓力,尤其是家中長輩的反對。陳納德不愧為一個不折不扣的軍人,把求愛、結婚也看作是一場戰役。他鼓勵她去迎接挑戰,並不停地向她繼續“進攻”:“我們什麼時候結婚?”接著他又投入了第二場戰斗,把“主攻”方向指向她的家人。根據陳香梅提供的情況,他決定首先取得兩位老人——陳香梅的外祖父和外祖母的同意。陳納德的樂觀情緒也感染了陳香梅,她決心和陳納德一起去贏得這一勝利。

陳香梅鼓起勇氣把自己的決定告訴了外祖父母。外祖母的反應馬上就在臉上流露了出來,她非常傷心。外祖父廖鳳舒的反應不像外祖母那樣外露,不過他的語調卻更為堅定。他沒有提到陳納德和陳香梅間相差懸殊的年齡,但他反對外孫女與外國人通婚,就像當年他反對陳香梅的母親與英國人熱戀一樣。“我們家族中還從來沒有人與外國人結過婚,我不希望你在這方面成為第一個。”

“我愛他,外公。”能說會道的陳香梅這時只會重復這一句話了,但也就是這句話給了她力量和信心。

廖鳳舒心軟了下來。對女兒,他是一個嚴厲的父親,可對外孫女,他要做一個慈祥的外公。“你請陳納德將軍到我們家來做客吧!”

陳香梅笑了,陳納德听到這個好消息也笑了。

陳香梅的外祖母十分好客,擺出了豐盛的晚餐來歡迎著名的陳納德將軍。廖鳳舒用流利的英語與陳納德交談。他說,陳將軍的大名,如雷貫耳,他已經久仰了。陳納德則表示能與一位博學多才的外交官相識是他的榮幸。晚餐後,廖鳳舒頗有興致地邀請陳納德一起玩橋牌,並主動提出與他做搭檔。廖鳳舒喜歡打橋牌,但牌技卻很一般。陳納德在牌桌上是一位高手,但他的脾氣不太好,與他搭檔的人出錯了牌,總要遭他一陣奚落。因此,牌局一攤開,陳香梅就忐忑不安起來。但這一次,陳納德對搭檔的牌技並不計較,他只想讓廖鳳舒玩得盡興。最後,牌雖然輸了,陳納德卻感到朝著既定目標前進了一大步,心里比贏了牌還高興。

以後,只要廖鳳舒想打橋牌,陳納德有請必到。陳納德的“橋牌戰役”是一場持久戰,他早就預料到了這一點,因此總是興趣不減地坐到牌桌邊。陳納德的韌勁和毅力證明了他對陳香梅的摯愛。兩位老人漸漸地改變了原先的看法,贊同了外孫女做出的抉擇。

陳香梅的父親和繼母在大洋彼岸听到有關女兒的消息後,立即趕回中國。陳應榮到上海後,把陳納德撇在一邊,只找自己的女兒談話。反對女兒與一個外國人結婚,尤其是這個人的歲數與他女兒相差太大。當父親以年齡為由勸阻時,陳香梅動情地說:“我寧願和一個我愛的人,共度5年或10年的日子,而不願跟一個我沒有興趣的人相處終生。”

陳應榮勸說女兒去沙撈越不成,就讓她與他同去杭州,在西湖邊住上一段日子,希望離開陳納德以後,能使倔強的女兒改變主意。陳香梅雖然不情願但還是勉強同意了父親的安排。

陳應榮夫婦帶著女兒來到了風景如畫的西湖邊,但他的初衷卻無法實現。陳納德在幾百公里外的上海,每天早晚兩次往杭州打長途電話,給自己心愛的人鼓氣,要她堅強地挺過這最後一關。在西湖邊上,迷人的景色引不起陳香梅半點游興,她的心還在上海,在陳納德身邊。到杭州的第5個晚上,與陳納德通過電話後,陳香梅告訴父親,她要第二天坐早車回上海。陳應榮嘆了一口氣答應了。知女莫如父,陳應榮有6個女兒,但數香梅個性最強。戰時,其他5個女兒都按照父親的安排,到了美國,她卻留在戰火紛飛的中國。不過,她自己拿定的主意畢竟使她成了一名出色的記者。這一次,陳應榮感到已經無法使她改變主意了。

陳納德和陳香梅終于贏得了最後的勝利。這勝利,對此時的陳納德來說,比擊落日本飛機更為激動人心;對陳香梅來說,則表明她憑借著自己的勇氣又跨過了人生的一個重要關口。

美夢成真

陳納德在返回上海的民用航空公司高級職員的午餐會上,宣布了他與陳香梅的婚約。那些高級職員們得知新娘就是中央通訊社那位年輕漂亮的女記者時,都紛紛上前向他們的總經理祝賀,並一致提議他使用一架民航公司的飛機去做蜜月旅行。

午餐會後,陳納德忽然想起,他還沒有給自己心愛的人買過一枚戒指呢。當陳納德把那枚晶瑩透亮的鑽石戒戴到陳香梅的手指上時,笑著說:“將來我會告訴我們的孩子,我花了1800萬美元給你買了戒指。”陳香梅馬上說:“別忘了告訴他們,錢是我借給你的。”他們倆一起笑了,笑得是那麼的開心。

1947年12月21日,正好是星期天,57歲的陳納德與23歲的陳香梅在虹橋美華村5號陳納德的寓所舉行了婚禮。美華村5號是一幢3層樓的小洋房,底樓2間,2樓3間,3樓l間。屋前是中國式的庭院,綠茸茸的草坪邊上,排列著枝葉扶疏的樹林。順著曲折的小徑,是一座紅瓦頂的亭子。在上海這座大都市中,這真是鬧中取靜的理想居所。

陳香梅身著上海著名服裝設計師法國綠屋夫人縫制的白色婚紗,陳納德則是一身筆挺的美國空軍將軍制服,互相許願終身相守。將軍用繳獲的日本軍刀切開大蛋糕,來賓紛紛舉起香檳敬酒祝賀。

陳納德始終是個軍人,保持著軍人一絲不苟的作風。結婚第二天,他照例在早晨8點離開家門,從西向東穿越上海市區,到辦公室中去上班。

陳香梅對陳納德以這種方式來度過他們的蜜月毫無意見。聖誕節那天,也就是他們結婚後的第4天,民用航空公司的職員都放假了,陳香梅卻陪著陳納德一起到外灘l7號處理未完的公務。這天開電梯的工人也放假了,他們倆只能手拉著手。一級樓梯一級樓梯地往上走,走完140級樓梯到7樓時,兩人的臉上都沁出了汗珠。陳納德望著新婚的妻子,連道抱歉,可陳香梅卻說:“只要我們在一起,我就滿足了。我們共同的生命正在開始。”

與病魔作戰

1956年夏天,陳納德夫婦帶著兩個女兒又回到路易斯安那州自己的家鄉。這時,陳納德患了多年的慢性支氣管炎日趨嚴重,每日劇咳不止。向來對自己的支氣管炎滿不在乎的陳納德開始告訴陳香梅自己身體不適,頭痛劇烈。

8月下旬,陳納德去華盛頓美軍醫院接受每年一次的身體檢查。陳香梅留在家里照看孩子,但她不放心丈夫的身體,讓他檢查一結束就給家里掛電話。

3天後的晚上,電話鈴響了。話筒里傳來的不是陳納德的聲音,而是華盛頓美軍醫院院長的聲音:“我們有一個不幸的消息告訴你,我們在檢查後發現將軍的肺上有一黑點,目前還無法確診是什麼,所以要馬上開刀。希望你能在場。”放下電話筒,陳香梅感到渾身發冷,四肢僵硬,腦子一片空白,惟有一個字老在眼前晃動:癌!這一天是1956年8月25日。

第二天,陳香梅懷著恐懼的心情看著陳納德被推進手術室。在焦急的等待中,她發現陳納德的床頭留著一封給她的信。

最親愛的小東西:

我並不懷疑明天手術後我仍會活著,與你以及我們摯愛的女兒們共同度過許多歲月。然而,你是明白的,一切事情都掌握在上帝手中,沒有人知道他將于何時被召返他所來的地方。

設若一旦我不能再見你或與你同在,在精神上我將永久伴著你以及孩子們。我以任何一個人所可能付出的愛,愛你和她們,我同時相信愛將永垂于死後。

要記住並教導我們的孩子們,生命中確切的真諦——要品行端正,要誠實,忠貞,並以慈愛及他人……

3個小時後,主刀的醫生走出了手術間,陳香梅緊張得不敢詢問。但那個最不願听到的字還是從醫生的嘴里出來了:陳納德將軍肺上的黑點是癌,現在已全部切除。如果一年內癌細胞不再重現,陳納德的身體就有可能恢復健康。

接下來的一年,陳香梅是在提心吊膽、戰戰兢兢之中度過的。可已知道自己身患絕癥的陳納德卻泰然處之。每月一次的檢查都傳來令人寬心的消息。12個月終于熬過去了。但陳香梅看到的卻是陳納德身體沒有恢復反而日漸衰落。

1957年的夏天,病中的陳納德迎來了美國空軍成立50周年金慶。由于被選為美國空軍十大領袖之一,陳納德應邀偕夫人參加了在華盛頓舉行的盛典。8月1日,美國空軍舉行3000人的午餐會。會上,空軍總部宣布了20位劃時代的代表人物,陳納德將軍作為第二次世界大戰中亞洲戰場的代表人選。當他登上主席台時,全場3000人起立致敬!那一刻,站在台下的陳香梅噙著激動的眼淚,她感到陳納德在對日戰爭中作出的貢獻得到了崇高的酬賞。

空軍慶典後不久,醫院傳來了不祥的消息:陳納德的肺上又出現了斑點。陳納德仍鎮定地面對病魔,不願向它屈服,但病魔在他的體內卻越來越猖獗。陳納德知道這將是自己一生中惟一的一次無法取勝的戰斗了。他讓醫生告訴他實情,以便對自己最後的歲月作出安排。面對這樣一個堅強的漢子,醫生據實相告,他還可以活3至6個月。這時已臨近1957年年底了。

听到這一消息,陳香梅的心在顫抖,淚水止不住地往下流。陳納德卻平靜地將她抱在懷里,讓她不要難過,似乎這不過是一個很平常、很普通的消息。

1958年7月18日,艾森豪威爾總統頒布命令,晉升陳納德為中將。這是科科蘭、路易斯安那州的一些議員和空軍將領們共同努力的結果。但是這一喜訊對陳納德來說已沒有多大意義了,他已無法用語言表達自己對這次晉升的感受了。他的氣管已被切除,他的咽喉已為癌細胞侵佔,他曾經很健壯的身體已被病魔折磨得皮包骨頭。

1958年7月27日,陳納德離開了人間,終年67歲。

陳納德去世後,陳香梅帶著一雙還未滿10歲的女兒。那一年,她才33歲。

有不少人認為,陳香梅與陳納德的結合太不幸了,兩人婚後在一起只生活了10年多一點的時間。但陳香梅卻有自己的看法。她認為人的生命不過是短短的數十年,似曇花般瞬刻即逝。在生命的旅途中,並不是所有的人都能有所愛並被愛的。而她卻深深地愛著這個人,又被這個人深深地愛過,這是真正的幸福。盡管這一切來得太遲,去得又太快,但她還是感到比許多人更幸福。

蔣介石形象之變︰從“人民公敵”到真實面目(組圖)

國際先驅導報

從《人民公敵蔣介石》到《找尋真正的蔣介石》,後人對于蔣介石的認知就在這些書中漸漸發生變化。

出版物及影視作品中蔣介石形象的變化,不僅止于文學藝術的進步,更是社會認知價值的進步

剛剛再版完浙江大學歷史系教授楊樹標所著《蔣介石傳》後,浙江大學出版社近期又推出講述蔣介石1949年以後人生歲月的新書《蔣介石的後半生》。

7月8日,美國斯坦福大學胡佛研究所正式開放蔣介石日記的最後一部分——1956年至1972年間蔣介石身在台灣時期所寫日記。隨著蔣介石日記的逐步公開,海峽兩岸乃至西方世界再次掀起蔣介石傳記出版的熱潮。

傳記出版由冷到熱

近日記者在豆瓣網上搜索“蔣介石”,相關書籍有245本。其中,既有台灣學者的《蔣總統密錄》、《先總統蔣公思想研究總集》和《你應該知道的蔣介石》等,也有今年5月13日哈佛大學費正清中心研究員陶涵出版的《蔣介石傳》。此外,還有2006、2007兩年間,中國社會科學院近代史研究員楊天石四赴美國斯坦福大學胡佛研究院,閱覽新開放的蔣介石日記手稿本後于2008年出版的《找尋真實的蔣介石——蔣介石日記解讀》。

“蔣介石的時代離我們很近,他曾經集中國黨、政、軍最高權力于一身,在近現代中國有特殊的地位,人們想了解歷史的真相,想了解蔣介石的真實面貌。”楊天石指出這股出版熱的動機。而且,這股熱潮也跟近年來台灣、大陸、日、美、俄等地陸續有大量資料解禁有關,使大家有機會更全面地了解、評價蔣介石。

在蔣介石日記公開之前,關于他的傳記往往在一定程度上偏離了歷史真相。據楊天石介紹,連出版《從大歷史的角度讀蔣介石日記》的黃仁宇,也沒有真正看過蔣介石日記,他主要依據包括日本《產經新聞》出版的《蔣總統密錄》(國民黨中央黨部的工作人員摘抄了部分蔣介石日記提供給《產經新聞》記者),以及蔣介石秘書秦孝儀編撰的《蔣公總統大事長編初稿》等二手資料,有改動地引用了蔣介石的部分日記。

形象不再是“硬紙板”

在西方,毛澤東研究早已成為顯學,其傳記多如過江之鯽。與之相比,西方有關蔣介石的著作,可謂寥若晨星。《亞洲周刊》知名評論員陳之岳認為,在1949年內戰失敗以後,蔣介石便被國際輿論譏為“政治難民”,處境維艱,角色尷尬,逐漸淪為一個被遺忘的老人。

擁有芝加哥大學博士學位的華裔學者陸培涌(又名陸品清)于六七十年代出版的《一九四九年國民黨之潰敗》、《蔣介石的思想信仰》和《蔣介石早年的人格及政治研究》等英文論著,為西方學界的“蔣介石研究”開闢了道路,但後繼者很少。

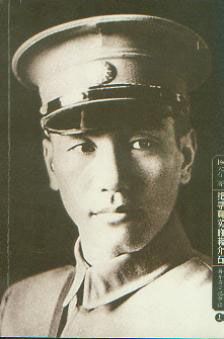

于今年4月21日出版的、美國哈佛大學學者陶涵所著《委員長︰蔣介石和近代中國的奮斗》,被認為是迄今最完整、最全面的一本蔣介石英文傳記,書中有400多處引用了新近公開的蔣氏日記。美國《華盛頓郵報》刊登書評指出,長期以來蔣介石在美國被描繪成像是用硬紙板制成的滑稽形象,是殘忍、腐敗和無能的軍閥,但新傳記把他還原成一個“有血有肉之人”。

大陸最早出版的蔣介石傳記是中共“筆桿子”陳伯達所著的《人民公敵蔣介石》,“這是影響很大的一本書,全面否定了蔣介石。而浙江大學歷史系教授楊樹標1989年出版的《蔣介石傳》,對蔣介石做了部分肯定,開始采取分析的態度來研究。”

楊天石說,幾乎三代大陸人對蔣介石的認識都局限于陳伯達和李敖的水平。李敖的《蔣介石研究》三集、《蔣介石評傳》及《蔣介石的真面目》等書深入大陸的窮鄉僻壤。他還在鳳凰衛視“李敖有話說”節目中描述宋美齡六十多年前跟美國總統候選人威爾基的“奸情”,還認為蔣介石是個“十惡不赦的混世魔王”,連累其妻子宋美齡也淪為“輕易與洋人上床的淫婦”。

那麼,真實的蔣介石到底是怎樣的呢?

“這是一個很難回答的問題。”楊天石說。

楊樹標則向《國際先驅導報》指出︰“海外和國內學者的基本觀點和立場不一樣,但我們不能一味貶低蔣介石,要一分為二地來看他政治生涯的五個歷史階段︰辛亥革命時期蔣介石是值得肯定的;大革命時期,基本上肯定,鎮壓共產黨時期是否定;1927年~1937年十年內戰,基本上否定;抗戰時期,堅持抗日基本肯定;1945-1949年新內戰時期,是完全否定的……”

還原歷史本來面目

傳記出版熱潮中還原蔣介石真實形象的輻射波也蔓延到影視劇。

1989年的《開國大典》與緊隨其後推出的《大決戰》系列不僅將國慶獻禮電影推上了一個藝術高峰,也在對蔣介石形象的處理上做出突破,沒有進行臉譜化的簡單貶斥,而是將其反歷史潮流的失敗原因從藝術角度進行了闡釋。

今年是新中國成立60周年,正在熱映的《建國大業》成為最受矚目的國慶獻禮影片。其中飾演蔣介石的演員張國立說,自己要竭力塑造出一個“落寞英雄”蔣介石。導演黃建新表示,對蔣介石等國民黨的描述更客觀了。“我們從兩個不同的歷史集團,從人的角度去分析。”

其實,不光是《建國大業》,包括《亮劍》《人間正道是滄桑》《潛伏》在內,蔣氏家族與國民黨的一些人物形象經歷了從單一臉譜到復雜多變,從丑化到如實還原的過程,這種實事求是的精神也是新中國在文藝領域的進步。

楊天石也認為,文藝作品和歷史傳記中蔣介石形象從丑化、妖魔化、臉譜化和簡單刻板化到人格化、立體化的變化,昭示蔣介石研究更加靠近歷史唯物主義和歷史辯證主義,表明我們在向還原歷史本來面目的方面努力。“但還原蔣介石真實面貌,恐怕還得經過相當的努力,要擺脫臉譜化、概念化,尚需歷史學家、文學家、藝術家的共同努力。”

“你把蔣介石說成是草包流氓,那共產黨可能就沒有那麼了不起了,畢竟蔣介石集團是一個強大的敵人。”楊樹標說。

坦克履带下的血泥肉酱

马悲鸣

看官别误会,我这不是说六四,而是国共两党之间的战争。

我下乡前只知道解放战争三大战役,解放军全胜。下乡后我所在公社粮站主任正在挨对立派攻击,大字报说他是国民党俘虏兵。他在我们公社官位仅次于社长,因是解放前参加革命的转业军人,算是老干部。

后来熟了,便和他聊了起来。我问他是否真是国民党俘虏兵。他说是的。他是被抓夫抓去的。后来被解放军俘虏,就参加了解放军,并入党提干。

他自己解释说,当国民党兵不是自愿的,而是被抓去的,不应该算数,当解放军才是自愿的。

我问他参加的是第几野战军。他说是三野。

我问他解放战争时期,解放军是否打过败仗。

他想想了想说,打过。

我问在哪里?

他说在金门。

他所在的师本来也要参与攻打金门。但是后来那个主攻师的师长拍胸脯保证包打金门,让其他师继续南下追歼逃敌。他所在的师就急行军往南追下去了。谁知道刚追了两天,忽然接到紧急命令从速原路返回。他们也不知道发生了什么事。等急行军返回出发地看到那个主攻师的师长正在捶胸大哭,才知道该师登陆金门后全军覆没,只逃回来一个炊事班长。

他们师奉调急行军返回,最开始的目的是准备第二次登陆攻金门。但最终还是没出发,直到如今。

我问为什么没攻。

他说已经没法攻了。金门滩头布置了五道防线。水下一道水雷防线。近水滩头一道地雷防线。远水滩头一道用每三颗巨型炸弹搭成 一个三角支撑,弹头接通电引爆装置的炸弹防线。然后是鹿砦。最后是碉堡。

共军登陆金门惨败,是解放战争的最后一仗。也就是说,在国民党经历过丢失整个大陆的战争失败后,取得了最后一场战役的胜利。随着朝鲜战争开打,大批部队被抽掉去了朝鲜战场,从此失去了跨海登陆的机会。

后来我到了美国,不时在繁体字报刊上见到“古宁头大捷”的字样,才知道这就是解放军登陆金门的覆灭之地。

后来我认识了一对比我年龄略小的台湾研究生夫妻,人很好,不说港台那种嗲话,也没有政治偏见。熟了以后我便问那男的当过兵没有。

他说当过。台湾所有男丁都必须当兵。大学毕业生必须服完兵役后才可以上研究院(大陆叫研究生院)。

我问他在哪里当的兵?他说在金门前线。

我问他是否听说过古宁头之战?他说当然听说过。

我问他究竟是怎么回事。

他就跟我讲了起来。

原来金门守军力量薄弱,而且没有重武器。在解放军登陆前一天,刚好国军增援部队登陆布防,卸下重装补给。增援部队部属在最容易被选为登陆点的滩头。该地有两辆旧坦克那天刚刚修好。解放军原定登陆点选择在金门最不易设防的岩石海岸登陆。选择地形最为不利,但敌人防守最薄弱的地段为突破口是解放军一贯的战术。

谁料天不从人愿,解放军起锚后风向突变,把整个船队吹离预先选定的突破口,正好吹到蒋军重点设防的滩头。

因为滩头开阔,无地形可利用。共军登陆部队一上岸就被蒋军火力压制在海滩,抬不起头来。近万人的登陆部队密麻麻卧倒一大片。身后征用的民船随即被守岛炮火全部炸沉。

尽管蒋军的弹药充足,不停地扫射,但还是不能把卧倒在滩头的共军全奸。这时那两辆刚修好的坦克开出阵地,到滩头去碾轧卧倒在临时掩体里的共军。如果避弹坑内的共军跳起来逃跑,立刻会被正面阵地的火力网扫倒。如果不起身躲避,就会被坦克轧死。而他们手中携带的轻武器根本对付不了坦克。一时间只见滩头血肉横飞,鬼哭狼嚎。坦克的碾轧作业进行了大半天,才算消除了登陆共军的抵抗。除一小部分趁黑夜钻入山中的外,滩头登陆的共军基本全歼。在随后的搜山中,那些流窜的小股共军也被逐步消灭。

我一边听他讲,一边想象在机枪压顶,坦克履带向自己碾过来而无法逃开的解放军战士临死前的恐怖。不知他们在生命的最后一刻都想了些什么。

我听台湾同学讲古宁头时大约在1988年。不料转过年就是六四,盛传戒严部队的坦克轧人。我一听就知道是无稽之谈。即使真的轧了人,也是因为潜望镜视野太狭窄,没有看见车外有人的无意事故。责任在不服从要求待在家中的戒严部队命令仍在坦克附近游走者自己。

解放军登陆金门的作战计划定得有问题。主攻时间晚了一天。否则敌方增援部队不会提前进入防御工事,严阵以待,而且很有可能那两辆坦克尚未修好。第二是所有船队搭载着整个主攻师倾巢出动,没有留下待机而动的船队和预备队应急。被解放战争的大胜冲昏了头脑,作战计划的制定者只谋胜,不谋败。结果真到败相已显时,已无任何补救手段。

金门防御战的指挥官是淮海战役脱逃的胡链。古宁头一战阻挡住了共军进攻的势头,保住了台湾一隅。胡链死后,遗嘱把骨灰沉入金门防线前的海中。就如红军安顺场强渡大渡河的十八勇士之一的孙继先中将死后遗嘱把骨灰撒入大渡河一样。

现在大陆说到金门失利时讲登陆了三个团。我下乡时遇到的那位解放战争转业军人说是一个师。一个师被整建制全奸在 整个解放战争中这是唯一的一次,很不光彩。而师长本人确实没在船上。事实上渡过去的三个团都是加强团,总数九千余人。以十人一班,三十人一排,百人一连,三百人一营,千人一团估算,这三个加强团快够一个军了。以单位时间计算,这是自中国工农红军建军以来损失最惨重的一次。往前看,虽然渡过黄河的红军西路军损失两万多人。但那不是一次战斗损失的,而且其中不少人最后还是辗转回到了延安。往后看,抗美援朝战争中整建制损失的一八零师人数没这么多。

金门之战被俘的解放军仍有数千,大部分都归化成了台湾居民或参加了蒋军。其中一人后来混成很高级的军官,直到七十年代才被发现仍在私下忠于共产党而遭处决。

国共战争国军败在两个名将没有用好。其一个就是胡链没能在徐蚌会战中得到重用。另一个是足智多谋的关麟征从头到尾根本就没用。

国共两党握手言和的酒杯里不但有螺旋桨下蒋军落水士兵的血,还有古宁头海滩坦克履带下解放军战士的血。

/ 罕见奇谈