希勒的“宏观经济学入门”课堂上演了一部恶作剧,一伙学生大闹其课堂。希勒,上一年的诺贝尔经济学奖得主,正是风光无限的时候,又如何惹来耶鲁大学学生的羞辱呢?

据《耶鲁大学每日新闻》报道,本周一,一伙耶鲁学生在宏观经济学入门课堂上公然羞辱正在讲课的席勒教授,嘲笑希勒把诺贝尔奖经常挂在嘴边。

事情的经过是这样的:

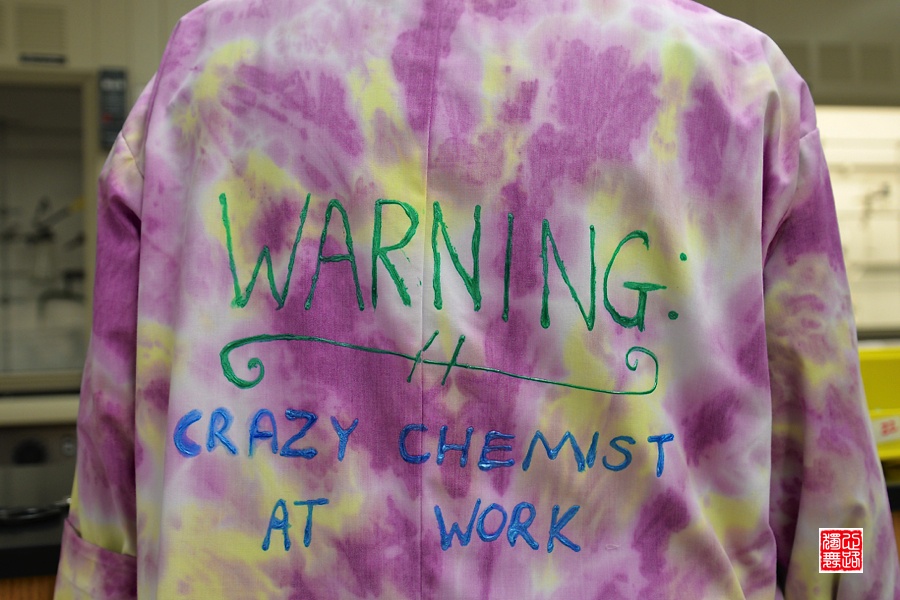

希勒正在讲课,突然传来阵阵手机铃声。一个学生坐起身来,大喊:“站!”;接着几个学生纷纷站起,每人手中拿着一个铃铛。其中一男一女走上讲台,把一件物品交给了希勒:一个边儿上镶着卷轴的“奖状”。

这时,一个声音传来:“既然你那么爱把自己获诺奖的事儿挂在嘴边,说得比任何人都多,我们就颁发给你一个‘铃铛奖’,以资鼓励。”

接着,这伙学生抓着他们的东西就跑了。

他们的举动可能想引发课堂喧哗,但可能令他们失望了,课堂上没有一位学生发笑。

希勒显然难以理解发生这样的事情,显得有些慌乱,他过了好几分钟才重新恢复讲课。

他说道:“我今天完全没想提诺别尔奖。”

他们怎么能这样做呢?真是荒谬。

诺贝尔奖委员会对希勒的评价是:“希勒发现了企业股价波动大于股利波动的现象,股价偏高时,股利率较低,股价下降时,股利率升高;这个现象不仅适用于股票,还适用于债券和其它投资资产。”

虽然没有必要,但他依然开设“宏观经济学入门”这门课,为刚入学的18、19岁的学生讲授。

其他人也可以从他的讲课中受益,他的网络公开课2008年发布到网上,世界各地的人都可以听到他讲课。

希勒是一位想着让世界更加美好的教授,他没有把自己锁在象牙塔中;他的知识非常有用、有益,他也愿意分享他的知识。

这些学生对希勒的不尊重给我们一种“一切都是他们应得的”那种感觉。

《耶鲁大学每日新闻》客座专栏作家Zach Young称这样的恶作剧是对耶鲁大学教授希勒的公然羞辱:

希勒作为一名教授,应得到学生起码的尊重。任何一堂课都缺不了信任和尊重。信任能让学生和教师之间没有太多顾忌地交流观点、共同解决问题。相互尊重才能促成纯粹的学术交流,让学生们更好地理解学习资料。拿着铃铛羞辱希勒的同学不顾希勒作为一名老师的身份,违背了信任和尊重的师生相处原则,违反了学生、老师之间关系一些不成文的规定。

此外,这样的恶作剧一点儿也不好笑。

然而,席勒教授对这个恶作剧泰然处之,他在事后接受BI采访时称:

这个恶作剧真是让我有点儿不知所措,但是最后没有大碍。

指责我诺奖挂嘴边也不是什么大不了的事情,对于这样的批评,我还是能够承受得住。